Фотография № 36813

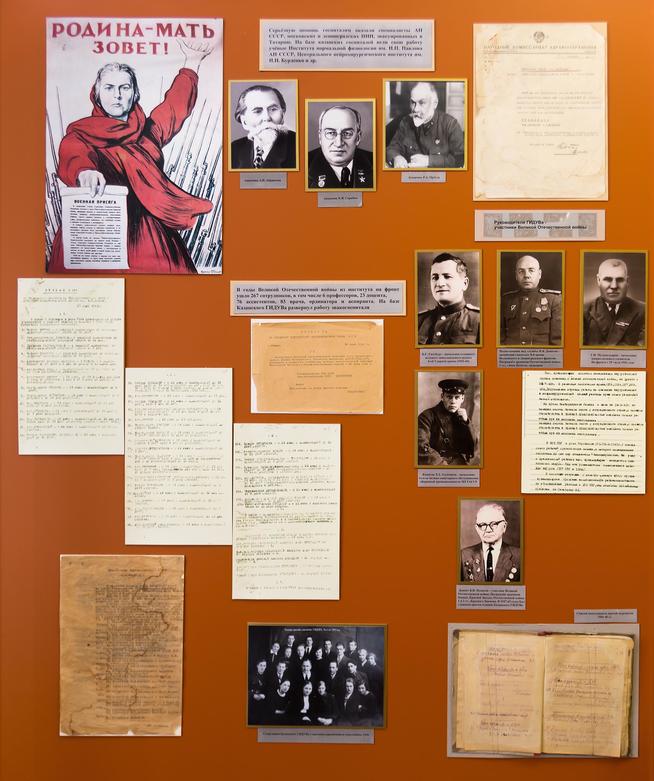

Стенд в музее с фото и документами о деятельности института в 1941-1945

Для военных нужд были освобождены хирургический, терапевтический корпуса и интернат врачей-курсантов ГИДУВа.

В связи с требованиями военного времени были созданы новые учебные планы и программы. Вместо довоенных трех—четырех месячных циклов по различным специальностям с отрывом от производства были введены полутора—двухмесячные циклы, краткосрочные курсы, специализированные декадники, а в ряде случаев тематические курсы без отрыва от производства. Среди последних – госпитальный комплекс минимум, для врачей по месту их работы, с использованием работающих там преподавателей института. В дальнейшем по этому методу был составлен комплекс - минимум в гражданских лечебных учреждениях. В Казани был организован лекторий института, в котором два раза в месяц для всех врачей города читались лекции на современные медицинские темы. К участию были привлечены профессора института, а также крупные ученые страны: академики А.И. Абрикосов, Л.А. Орбели, К.Н. Скрябин и др. Внедрение новых методов позволило более чем в два раза сократить летальность при тяжелых ранениях груди. Тема, исследованная группой профессоров в составе академика АМН СССР А. И. Абрикосова, Н. П. Васильева, Ю. А. Ратнера, М. В. Рево и др., получила положительный отзыв Ученого медицинского совета НКЗ РСФСР и послужила предметом обсуждения на его специальном совещании.

В период Великой Отечественной войны основное место в планах занимали проблемы клинической диагностики и методов лечения огнестрельных ранений и их последствий, травм опорно-двигательного аппарата, черепа, грудной клетки и др. В 1944 г. институт приступил к изданию пособий в помощь госпитальному и участковому врачу. Издано 12 названий этой серии (« Раневой сепсис», «Туберкулез», «Огнестрельные ранения груди», «Острый живот» и др.). Не было закрыто ни одно из направлений работы. ГИДУВ стал инициатором создания комплексных научных тем, разработкой которых занимались несколько теоретических и практических кафедр. Была налажена в республике система восстановительного лечения различных заболеваний, в том числе и послевоенных травм. Сотрудники кафедры повсеместно внедряли методы лечения и восстановления раненых бойцов.

По инициативе профессора Б.А. Вольтера в 1942 году состоялась республиканская научно-практическая конференция по диагностике, лечению и профилактике кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний. Они занимались исследованием неосульфидина — нового препарата для этиотропного лечения ряда инфекционных и септических заболеваний. Сотрудники кафедры инфекционных заболеваний изучали вопросы применения сульфидина и сульфазола при пневмонии у больных корью и дизентерией. Кроме того, ими совместно с коллегами кафедр терапии, педиатрии и микробиологии велась комплексная научная работа по химиотерапии пневмоний. В журнале «Советская медицина» за 1942 год были опубликованы статьи профессора А.Ф. Агафонова «К диагностике и лечению сыпного тифа» и А. Ф. Агафонова, Е. И. Алфимовой и О. И. Гаркави — «Наблюдение по применению растворимых сульфамидных препаратов при дизентерии».