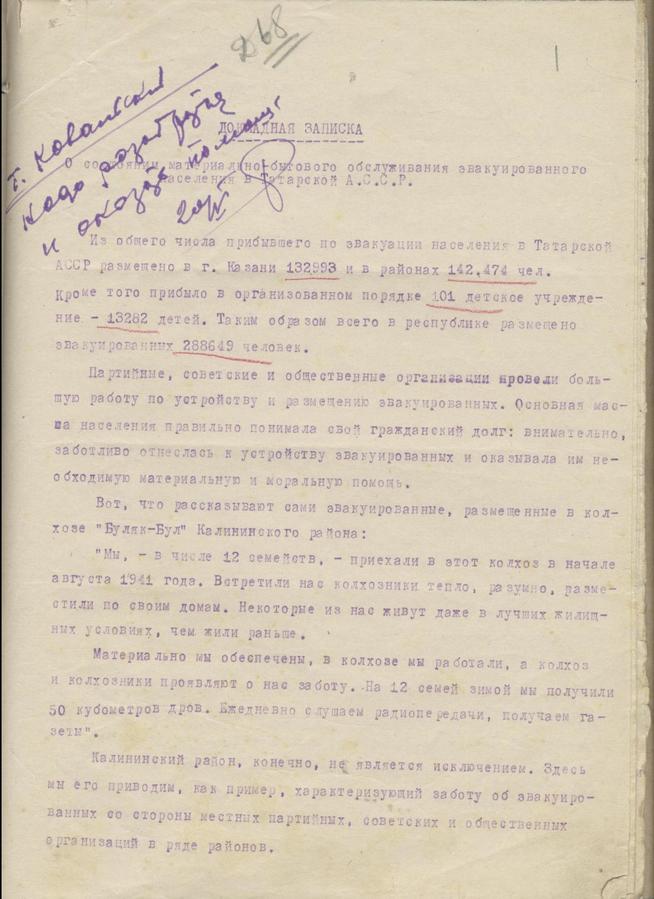

«Дети войны» – так часто говорят о маленьких гражданах нашей страны, детство которых пришлось на тяжелые и трагические годы Великой Отечественной. Война стала серьезным испытанием для всего советского общества, но еще в большей степени она отразилась на жизни подрастающего поколения. В тыловом Татарстане вопросы сохранения жизни и здоровья детей и подростков, организации их обучения и воспитания, борьбы с беспризорностью и безнадзорностью все военные годы оставались в числе приоритетных, что во многом объяснялось прибытием в республику большого количества эвакуированных детей. Согласно архивным данным, дети до 12 лет среди всех эвакуированных в ТАССР граждан составляли 70%[1]. В 1942 г. их насчитывалось 101 432 чел.[2] Они прибывали как в порядке общегражданской эвакуации вместе со взрослыми, так и с эвакуированными детскими учреждениями: детскими садами, домами, лагерями и т.п.

Комплекс мер по социальной защите детей в республике включал в себя различные категории и возрастные группы.

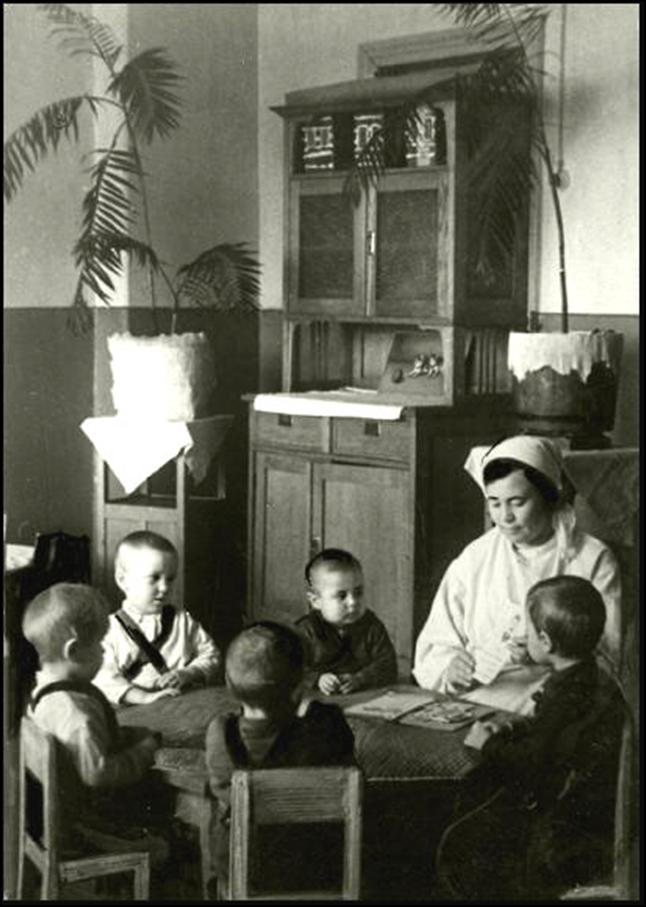

Фото №89398. Изображение 020

Фото №89398. Изображение 020Для детей дошкольного возраста большое значение имела организация сети детских садов и яслей. Согласно официальным данным, за период с 1939 по 1945 гг. количество детей в детских садах Татарстана выросло с 23510 до 31340, а на детских площадках – с 67,8 тыс. до 73 тыс. человек[3].

Наиболее значительные усилия в этом направлении предпринимала администрация тех районов, где через открытие детских учреждений решался вопрос о привлечении на производство дополнительной рабочей силы в лице женщин-домохозяек. Только за период летне-осенних работ 1942 г., по данным 48 районов, в республике дополнительно было создано 1314 яслей с охватом 51196 детей и 1352 площадки – на 53536 детей[4]. Такая же тенденция сохранялась и в последующие годы. Пресса военных лет охотно освещала такого рода факты. Например, 18 июня 1943 г. «Красная Татария» писала: «В сельхозартели «Ударник» Арского района открыты детские ясли. Инициативу в этом деле проявили колхозные активисты, жены фронтовиков. Ясли размещаются в 2-этажном доме, оборудованы всем необходимым»[5]. Или, 14 августа 1943 г. в заметке «Забота о детях фронтовиков», сообщалось: «В селе Березя Атнинского района открыт детский сад. Здесь воспитывается 30 ребят, отцы которых сражаются на фронте. Заведующая детским садом Манасыпова и воспитательница Садыкова с любовью ухаживают за малышами…»[6].

Руководство заводов и фабрик тоже вносило свою лепту в расширение сети дошкольных учреждений через организацию дополнительных мест в имеющихся детских садах, открытие новых заведений, приобретение необходимого инвентаря. Например, на крупнейшем в республике Казанском меховом комбинате в военный период функционировало два детских сада с общим числом мест в 370 человек, что почти удовлетворяло потребности коллектива. Фабком комбината активно участвовал в создании условий для нормальной работы детских садов, выделяя крупные суммы денег на их содержание. Только в 1944 г. комбинат израсходовал на указанные цели 620749 рублей[7].

Вместе с тем далеко не все в данной сфере обстояло благополучно. В отдельных районах республики состояние детских дошкольных учреждений не соответствовало элементарным гигиеническим и культурным нормам. Факты негативного порядка, как правило, отражались в отчетах в вышестоящие инстанции под грифом «секретно». Так, в докладной записке в Президиум Верховного Совета ТАССР, датированной маем 1944 г., приводились сведения о том, что в некоторых детских учреждениях Атнинского и Высокогорского районов из-за отсутствия повседневного контроля со стороны местных Советов, районных отделов здравоохранения и РОНО наблюдался «полный развал» работы: материально-техническая база яслей была крайне слабой, во многих учреждениях остро ощущалась нехватка детской мебели и постельных принадлежностей. Снабжение продуктами питания не выполнялось, часто выдавались заменители продуктов. Например, вместо полагающейся нормы жиров в 144 кг на квартал для всех детских садов Атнинского района в первом квартале 1944 г. было выдано лишь 105 кг, а во втором – 123 кг[8].

Руководящие инстанции не оставляли такие ситуации без внимания. По указанному и аналогичным случаям принимались соответствующие меры. Но, справедливости ради, следует подчеркнуть, что, к сожалению, положение исправлялось крайне медленно.

Фото №89404. Детские ясли № 18. Казань. 1940-е

Фото №89404. Детские ясли № 18. Казань. 1940-еНаибольшей заботы требовали к себе дети, эвакуировавшиеся без родителей в составе детских учреждений. 27 августа 1941 г. Татарский Обком партии обсудил постановление ЦК ВКП(б) от 22 августа 1941 г. «О детях, эвакуированных из Москвы и Ленинграда» и принял его к реализации. Горкомам и райкомам ВКП(б), председателям райсоветов депутатов трудящихся было поручено разместить детей в детских учреждениях и школах, снабдить их теплой одеждой и обувью.

За время войны количество детских домов в ТАССР заметно возросло, преимущественно за счет детдомов и интернатов, прибывших из других регионов. На территории отдельных районов республики одновременно было размещено сразу по несколько детских учреждений. Особенно значительными количественными показателями в этом отношении выделялись Красноборский район (7 детдомов), Елабужский (8), Буденновский (6), Набережно-Челнинский (4)[9]. В целом, количество детских домов в Татарстане увеличилось на 96 единиц. Если в 1940 г. в республике было всего 17 детских домов с численностью 2250 детей, то к 1945 г. количество детдомов возросло до 113, контингент воспитанников в них составил 11686 человек[10]. В основном это были осиротевшие дети, дети фронтовиков и матерей-одиночек.

Местные органы власти приложили немало усилий для размещения и организации нормального функционирования эвакуированных детских учреждений и прибывших детей. На содержание детдомов лишь в 1943 г. дополнительно было выделено 34906 рублей, на текущий и капитальный ремонт помещений эвакуированных детских учреждений – 430674 рубля, на строительство и приспособление бань при них – 800 тыс. рублей[11]. Силами колхозов создавались специальные фонды для поддержки детей-сирот, организовывались подсобные хозяйства детских домов.

Условия содержания детей в детских домах были различными. В республике вполне успешно работали детские дома, где дети находились в относительно благоприятном положении. В качестве примера можно привести Займищенский детдом, «который благодаря активной работе директора практически полностью снабжался продуктами питания…»[12]. В заметке от 5 сентября 1944 г. центральная республиканская газета «Красная Татария» как положительную охарактеризовала также работу коллектива Кураловского детдома Верхнеуслонского района во главе с директором Москалевым, который «смог создать ребятам хорошие условия. Здесь семейный уют, дети ощущают отеческую ласку, ни в чем не нуждаются…»[13].

Однако не все детские учреждения могли предоставить полноценные условия жизни. В архивных источниках сохранились, например, сведения о том, что многие детские учреждения «размещались в неприспособленных и непригодных для жизни детей тесных помещениях. Дети ютились в двух-трех комнатах площадью 1-1,5 кв. метра на ребенка вместо 4 кв. метров, установленных по нормативам». В связи с отсутствием мебели дети «вынуждены спать по двое и больше в маленькой кроватке», а из-за недостатка теплой одежды и валенок «не имеют возможности бывать на свежем воздухе в зимнее время». Во многих детских домах, домах ребенка и интернатах царила антисанитария, не было учебно-производственных помещений, бань. Не хватало белья, посуды. Так, в Заинском детдоме № 2 на 67 детей имелось всего 10 тарелок и 3 ложки, в детдоме № 50 Буинского района на 85 детей – 20 тарелок и 15 ложек[14].

Огромной проблемой детских домов являлось продовольственное обеспечение. Наряды на продукты отпускались с большим опозданием. Многие эвакуированные, а также местные детские учреждения месяцами не получали мяса, жиров и других продуктов. Степень отовариваемости продовольствием оставалась крайне низкой, доходя в некоторых случаях: крупы и макарон – до 42% от запланированного, мяса и рыбы – до 32%, сахара – 56% и т.д.[15]. Соответственно, предлагаемое детям меню было малокалорийным и однообразным. К примеру, в детском интернате № 5 в Новошешминском районе ТАССР на завтрак выдавался хлеб, 10 г масла и чай. Обед состоял из одного блюда – супа: в отдельные дни – мясного, но в основном – вегетарианского. На ужин давали хлеб и ложечку сахарного песка[16].

Чтобы исправить ситуацию, заведующие детскими учреждениями вынуждены были обивать пороги торгующих организаций, фактически превращаясь в «толкачей». В совершенно безвыходных случаях продукты по высоким ценам приобретались на рынках или «обменивались» у колхозников на казенные костюмы, белье и полотенца[17].

Существенным подспорьем для детских учреждений являлась помощь шефов. В 1943 г. колхоз «Красный прибой» выделил в порядке шефства школьному детдому им. Тукаева 50 кг проса и 70 кг пшеницы, колхоз «Красный Дол» поставил 2 центнера картофеля. Значительную продовольственную помощь московскому интернату фабрики «Спартак» оказывали колхозы «Оборона» и «Красная Горка»[18]. И все же большинство детдомов и домов ребенка рассчитывали исключительно на средства республиканского бюджета и собственное подсобное хозяйство.

Часто из-за голода и отсутствия должного внимания дети уходили из детдомов. Только за 7 месяцев 1944 г. из детдомов ТАССР сбежало 116 детей. Из них 24 – дети местного населения, подавшиеся к родственникам, 8 человек уехали к родителям в Москву, более 30 – убежали, совершив преступления[19]. Причиной побега остальных детей стала невыносимая психологическая атмосфера, царившая во многих детских учреждениях. Дети страдали от недостатка и неорганизованности воспитательной и педагогической работы. В большинстве детских домах катастрофически не хватало педагогов. Такое положение, в частности, отмечалось в детдоме № 35 Кзыл-Юлдузского района, № 20 Больше-Тархановского района, в Новомировском детдоме Билярского района и др.

Безусловно, причинами побегов из детских домов были не только тяжелые условия жизни, нужда и голод, но и тоска по родному дому, надежда и вера найти собственных родителей. Например, двое ребят из пионерского лагеря в Шаршадах бежали, намереваясь пешком добраться до Москвы, их задержали уже в Агрызском районе[20].

Убежавшие дети, как правило, становились беспризорниками. Борьба с такими явлениями, как беспризорность и безнадзорность в военные годы была объявлена важной частью государственной политики в области защиты детства. В исторической литературе разница между этими дефинициями определяется следующим образом: Детская безнадзорность – это ослабление или отсутствие наблюдения за детьми и подростками (их поведением и занятиями) и воспитательного воздействия на них со стороны родителей или лиц, их заменяющих. Детская беспризорность – это отсутствие у детей и подростков постоянного места жительства, определенных занятий, семейного или государственного попечения и систематического воспитательного воздействия в результате потери родителей, ухода из семьи, бегства из воспитательного учреждения и по другим причинам[21].

Вообще, следует подчеркнуть, что, как правило, во время таких глобальных трагических потрясений, как войны или революции, масштабы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних значительно возрастают. История нашей страны – яркое тому подтверждение.

Изучение различных факторов причин детской безнадзорности и беспризорности в годы Великой Отечественной войны позволили выявить особенности этих негативных социальных явлений и определить комплекс мер по их преодолению. В военный период был принят целый ряд партийных и правительственных документов, которые ставили своей целью поиск путей решения имевшихся в обществе проблем. Среди них: расширение сети домов ребенка, яслей, детских домов, восстановление работы больниц, поликлиник, организация соответствующей системы детского питания, образования и т.п. Кроме того, на основе постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б) 1942 и 1943 гг. начали функционировать специальные органы, созданные для устройства детей, оставшихся без родителей. Комиссии, в которые включались представители органов здравоохранения, народного образования, милиции и общественных организаций, должны были принимать меры по устройству выявленных беспризорных и остронуждающихся безнадзорных детей в детдома, в ремесленные училища и т.д. Они же занимались оказанием единовременной помощи, контролировали своевременное снабжение детских учреждений продуктами питания и т.д.

В борьбе с беспризорностью и безнадзорностью основную роль играла милиция. При отделениях НКВД открывались детские комнаты и приемники-распределители, куда временно помещали задержанных. По официальным данным, в 1944 г. в Татарстане имелось два таких приемника-распределителя: один – в Казани на 285 человек, другой – в Бугульме на 50 человек. Но фактически количество детей, временно в них размещаемых, доходило в Казани до 400, в Бугульме – до 200 человек[22]. После задержания принималось решение о распределении ребенка. Если родителей, родственников или желающих усыновить ребенка не находилось, то младенцев из временных приемников направляли в дома ребенка. Дети от 3 до 14 лет передавались в детские дома, а подростков постарше устраивали на работу на производство, в школы ФЗО и ремесленные училища, правонарушители отправлялись в трудовые колонии. В дальнейшем воспитанием и судьбой ребенка или подростка занималась та организация, куда он распределялся.

Состояние дел по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью в республике характеризовалось следующими данными: в первом полугодии 1942 г. органами милиции было задержано 1224 ребенка, за тот же период 1943 г. – 1532, за 1944 г. – 8756 человек, из них беспризорных – 1061 и безнадзорных – 7695[23].

Положение дел в сфере защиты детства в Татарстане стало предметом анализа специально организованной и посланной в республику Совнаркомом РСФСР комиссии. Бригада в составе майора Госбезопасности Л.Н. Динес и инспектора Наркомпроса РСФСР Л.В. Анисимовой работала в ТАССР с 12 по 14 сентября 1944 г. Они вместе с ответственными работниками наркоматов республики лично посетили 2 колонии НКВД, 1 детприемник, школу № 24, 5 детдомов и интернатов, 3 ремесленных училища, 2 детских санатория, 3 детских комнаты милиции. На основании изученных данных комиссия пришла к выводу «о недостаточности внимания к вопросам борьбы с детской беспризорностью и безнадзорностью в Татарстане со стороны СНК республики» и рекомендовала «улучшить организацию деятельности детских учреждений, а также планово проводить работу комиссий по устройству детей, оставшихся без родителей»[24].

Непосредственно с ростом числа беспризорных и безнадзорных детей в военный период были связаны проблемы детской девиации. Несовершеннолетние вследствие отсутствия надлежащего ухода и воспитания нередко попадали под влияние асоциальных элементов. В августе 1941 г. сотрудниками милиции г. Казани были задержаны супруги Дмитриевы, которые обучали подростков технике воровства – открыванию замков, подбиранию отмычек. Таким путем в преступную среду была вовлечена большая группа детей, которые совершили серию квартирных краж в Ленинском районе столицы республики[25]. Некоторые родители, вместо того чтобы заниматься воспитанием детей, сами толкали их на преступления. Например, в конце июля 1944 г. на Казанском рынке был задержан Нигматуллин (1930 года рождения), который под «надзором» матери занимался «рывками» денег и других ценностей у населения. Мать подростка ежедневно получала от него по 150-200 рублей. Уголовное дело было заведено на них обоих[26]. Много ребят «работало» около кино и театров, продавая по спекулятивным ценам папиросы и театральные билеты[27].

Преступность среди несовершеннолетних в Татарстане оставалась высокой все годы войны. Так, за четвертый квартал 1942 г. и первый квартал 1943 г. подростками было совершено 787 преступлений. К уголовной ответственности привлекли 993 человека, в основном в возрасте от 12 до 16 лет[28].

Наиболее характерными видами преступлений несовершеннолетних являлись кражи и спекуляции. Так, 7 февраля 1944 г. за кражу носильных вещей из дома был задержан подросток Фильшин (1931 года рождения). После разбирательства его направили в детскую трудовую воспитательную колонию. 16 февраля 1944 г. во дворе Татсоюза г. Казани Вадим Липатов (1930 года рождения) с подвод украл 70 кг хозяйственного мыла, за что был привлечен к уголовной ответственности[29].

Особенно много безнадзорных и беспризорных детей задерживалось на городских рынках. В официальных сводках сообщалось, что на рынке г. Казани даже «имеется специальное место, где торговлю ведут исключительно школьники», в основном тетрадями, книгами, карандашами, бумагой и т.д. За один только день на городских рынках в руки милиции «попадало» около ста учащихся[30].

Одной из самых эффективных мер по предотвращению детской преступности и предупреждения беспризорности и безнадзорности детей в военные годы стало возрождение института патронирования, по которому дети передавались на воспитание в семьи. Государственные инстанции уделяли этому вопросу повышенное внимание. При исполкомах Советов депутатов трудящихся создавались соответствующие комиссии. Благодаря их активной работе в 1943 году в Татарстане было усыновлено 200 сирот[31], в 1944 году – 245 детей и охвачено опекунством 507 человек[32]. Работа с беспризорниками проводилась все годы войны.

Таким образом, анализ изученных материалов показывает, что в годы Великой Отечественной войны руководство страны и республики стремилось улучшить социальное положение детей и подростков. Государственная политика была направлена на преодоление негативных тенденций военного времени. Партийные, советские органы, представители милиции, работники просвещения постоянно держали в поле зрения вопросы организации социальной помощи несовершеннолетним. Однако, несмотря на целый ряд проведенных в военный период воспитательных, учебных и оздоровительных мероприятий, отсутствие системности и четкого распределения приоритетов в этой работе не позволило в полной мере добиться разрешения так называемой «детской проблемы» в Татарстане.

А.Ш. Кабирова

[1] НА РТ (Национальный архив Республики Татарстан). Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 508. Л. 186.

[2] Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. – Казань, 2009. – С. 211.

[3] 25 лет Татарской АССР. 1920–1945. – Казань, 1945. – С. 87.

[4] ЦГА ИПД РТ (Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан). Ф. 15. Оп. 5. Д. 623. Л. 96.

[5] Красная Татария. – 1943. – 18 июня.

[6] Красная Татария. – 1943. – 14 августа.

[7] НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 15. Д. 1654. Л. 54.

[8][8] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 317. Л. 56.

[9] НА РТ. Ф. Р-3959. Оп. 1. Д. 641. Л. 88-90.

[10] 25 лет Татарской АССР… – С. 86-87; НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 323. Л. 18.

[11] ГА РФ. Ф. А-339. Оп. 1. Д. 882. Л. 2; НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 323. Л. 18.

[12] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 425. Л. 35 об.

[13] Красная Татария. – 1944. – 5 сентября.

[14] НА РТ. Ф. Р-3959. Оп. 1. Д. 641. Л. 106 об.

[15] НА РТ. Ф. Р–3959. Оп. 1. Д. 641. Л. 100.

[16] ГАРФ. Ф. А–339. Оп. 1. Д. 882. Л. 3.

[17] НА РТ. Ф. Р–3610. Оп. 1. Д. 317. Л. 73.

[18] НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2 . Д. 13. Л. 9-10.

[19] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 425. Л. 34.

[20] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 317. Л. 73.

[21]Романович С.В. Борьба с детской безнадзорностью и беспризорностью на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): автореф. дис. …канд. ист. наук. – Оренбург, 2006. –С. 3-4; Рокутова О.А. О причинах беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в СССР в 1940-е гг. // СССР во Второй мировой войне. Третьи Всероссийские историко-краеведческие чтения памяти профессора П.Е. Матвиевского: Сб. статей. – Оренбург, 2010. – С. 208-210.

[22] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 425. Л. 28 об.

[23] НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 60. Л. 54; НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 425. Л. 25 об.

[24] ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации). Ф. А–259. Оп. 5. Д. 1551. Л. 150.

[25] На защите будущего. – Казань, 2000. – С. 18.

[26] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 425. Л. 26 об.

[27] НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 60. Л. 55.

[28] НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 60. Л. 55.

[29] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 425. Л. 26.

[30] ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 5. Д. 146. Л. 102-104.

[31] НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 323. Л. 18.

[32] НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 2. Д. 60. Л. 52.