16 июля 1941 г. на совещании германского высшего руководства с участием Гитлера, Розенберга, Кейтеля, Геринга и Ламмерса было заявлено: «Железным правилом должно стать и оставаться: Никому не должно быть позволено носить оружие, кроме немцев! И это особенно важно, даже если вначале может показаться легким привлечение каких-либо чужих, подчиненных народов к военной помощи – все это неверно! Когда-нибудь оно обязательно, неизбежно будет повернуто против нас. Только немцу позволено носить оружие, а не славянину, не чеху, не казаку или украинцу!»[1]

Сказано, как видим, было очень категорично и, казалось бы, пересмотра этого жесткого запрета не должно быть и не будет. Но уже к концу 1941 и в течение 1942 гг. под знамена вермахта были поставлены десятки тысяч представителей народов СССР. В спешном порядке из них формировались Восточные легионы, основной толчок к созданию которых был дан очевидным провалом плана молниеносной войны[2].

В качестве других важнейших обстоятельств, способствовавших созданию Восточных легионов, можно выделить следующие:

– Наличие огромного количества советских военнопленных в руках Германии.

– Проведение активной германской пропаганды среди населения оккупированных областей СССР и против передовых частей Красной Армии. Это приводило к тому, что многие представители гражданского населения Украины, Белоруссии и Прибалтики сотрудничали с немцами. Также на немецкую сторону, особенно в первый период войны, перешло немалое количество солдат и офицеров Красной Армии.

– Позиция некоторых зарубежных стран, требовавших более человечного обращения хотя бы по отношению к тюркским, мусульманским военнопленным. Наибольшую заинтересованность в этом вопросе проявляли политики Турции. Сюда же следует отнести и активизацию с началом войны эмигрантских лидеров из представителей народов СССР.

Когда план «блицкрига» провалился, названные факторы оказали свое влияние на позицию германского руководства. И оно, несмотря на различие точек зрения и серьезные противоречия между вождями и высшими государственными и военными учреждениями рейха, решило в своих интересах использовать сложившиеся обстоятельства.

Штаб по созданию Восточных легионов с 18 февраля 1942 г. был размещен в Польше, в г. Рембертове, летом этого же года под названием «штаб Восточных легионов» переведен в г. Радом, 23 января 1943 г. стал именоваться Командованием Восточных легионов[3].

Волго-татарский легион (или легион «Идель-Урал») был создан позже всех остальных. Хотя фактически представителей народов Поволжья отделяли в специальные сборные лагеря уже осенью-зимой 1941–1942 гг. Впервые же в имеющихся в нашем распоряжении документах о создании Волго-татарского легиона речь идет 1 июля 1942 г. – в этот день были разосланы в разные инстанции сведения о формирующихся легионах, среди которых упоминался и Волго-татарский[4]. 1 августа 1942 г. из штаб-квартиры Гитлера был дан приказ, подписанный начальником штаба Кейтелем о создании в дополнение к существующим легиона, состоящего из поволжских (казанских) татар, башкир, говорящих по-татарски чувашей, марийцев, удмуртов и мордвы.[5] Приказом предписывалось отделить представителей названных народов в специальные лагеря, активизировать работу с вербовкой военнопленных. Отмечалось, что статус Волго-татарского легиона точно такой же, как и у прежде созданных подобных соединений, что применение легиона предусмотрено в областях военных действий, но особенно в районах действия партизан.

Приказ Кейтеля явился как бы указанием сверху, а практический приказ Верховного командования вермахта был подписан 15 августа 1942 г. В нем уже содержались более конкретные указания:

«1. Создать легион из татар, башкир и говорящих по-татарски народов Поволжья;

2. Татар, приписанных к Туркестанскому легиону, перевести в Волго-татарский легион;

3. Военнопленных татар срочно отделять от остальных и направлять в лагерь Седльце (на железнодорожной линии Варшава–Брест). Передать их в распоряжение Военного командующего в генерал-губернаторстве (Militärbefehlshaber im General-Gouvernement);

4. Созданный легион использовать прежде всего в борьбе против партизан»[6].

Практическая работа по созданию Волго-татарского легиона началась 21 августа 1942 г. Местом его формирования был избран лагерь в Едлино под Радомом, куда поступали обмундирование и оружие для легиона. Сюда же прибывал немецкий ответственный персонал. Лагерь Седльце, расположенный близ Едлино, уже раньше стал сборным пунктом для военнопленных из тюркских народов.

Знамя Волго-татарскому легиону было вручено 6 сентября 1942 г., поэтому сами легионеры именно этот день считали датой окончательного формирования соединения[7].

8 сентября 1942 г. Волго-татарский легион был передан под командование штаба Восточных легионов и командующего военным округом в «генерал-губернаторстве».

Военнопленные татары концентрировались, в основном, в лагере Седльце А, откуда их и направляли для подготовки в легион в Едлино. Впоследствии роль предварительного лагеря играл также лагерь в Демблине (шталаг 307). А в начале 1944 г., уже после перевода Восточных легионов во Францию, общий предварительный лагерь был в Легионово под Варшавой[8], с марта 1944 г. – вновь и в Седльце Б (шталаг 366), и в лагере Нехрыбка (шталаг 327)[9]. Командиром Волго-татарского легиона был назначен уже довольно пожилой и опытный военный, майор Оскар фон Зеккендорф. Родился он 12 июня 1875 г. в Москве, хорошо говорил на русском, английском, французском, китайском; похуже владел украинским и испанским языками[10]. Позднее он был произведен в подполковники.

По имеющимся документам можно судить, что Зеккендорф, несмотря на свой возраст, довольно энергично взялся за дело, более всего уделяя внимание вопросам боевой подготовки легионеров. Пожалуй, одной из самых серьезных проблем для него (как и для прочих немецких организаторов Восточных легионов) стала проблема подготовки национальных офицерских кадров, которая, кстати говоря, так и не была решена до конца войны, хотя не раз поднималась.

Согласно плану, первый из батальонов Волго-татарского легиона, получивший номер 825, должен был быть создан к 1 декабря 1942 г., но его сформировали даже чуть раньше – 25 ноября. Сроком формирования 826-го батальона было установлено 15 декабря 1942 г., 827-го – 1 января 1943 г. Фактически же это произошло, соответственно, 15 января и 10 февраля 1943 г.[11] В сохранившихся документах все три батальона впервые упоминаются 3 ноября 1942 г. в качестве создающихся[12].

Татарские батальоны, которые создавались в Польше, в Едлино, под контролем и юрисдикцией командования Восточных легионов в германских вооруженных силах, и о которых подробно рассказывается на основании имеющихся документов, не были единственными. Вероятнее всего, при отдельных армиях или группах армий параллельно или же позднее, например, в течение 1944 г. создавались и другие татарские соединения. Среди них были и боевые, и строительные, и снабженческие подразделения.

825-й батальон. Это cамый известный из всех созданных татарских батальонов. Командиром батальона был назначен майор Цек. Точное число татарских легионеров в этом батальоне в сохранившихся документах не указано, но, сравнивая его с другими подобными соединениями, можно считать, что в нем находилось примерно 900 человек.

Известен 825-й батальон прежде всего своим вооруженным выступлением против немцев в конце февраля 1943 г. Факт этот широко известен и в отечественной публицистической литературе[13]. Это произошло следующим образом.

Судя по всему, 14 февраля 1943 г. батальон торжественно был отправлен на фронт: «Перед отъездом батальона на борьбу с партизанами в с. Едлино из Берлина для доклада прибыл профессор, фамилия которого неизвестна. Доклад был сделан на иностранном языке. В своем докладе докладчик призывал легионы к уничтожению большевиков, (говорил) о создании Гитлером «татарского государства», о создании новой прекрасной жизни», – сообщал о проводах источник из среды белорусских партизан[14]. 18 февраля ночью батальон прибыл в Витебск, после чего был направлен в сторону деревни Белыновичи по Суражскому шоссе. Затем основная часть его была расположена в деревне Гралево на левом берегу Западной Двины. 21 февраля представители легионеров связались с партизанами.

В результате переговоров была достигнута договоренность о том, что 22 февраля в 23 часа будет поднято общее восстание легиона, и он перейдет с оружием на сторону партизан. Очевидно, немцам стало известно о планах подпольщиков, и за час до запланированного выступления были произведены аресты и схвачены руководители восстания Жуков, Таджиев и Рахимов. Тогда инициативу принял на себя командир штабной роты Хусаин Мухамедов. Был подан сигнал почти во все подразделения батальона, расположенные в разных населенных пунктах по соседству – началось восстание. Известить, согласно источнику, не удалось два взвода второй роты.

Перешедшие легионеры были распределены в партизанских бригадах, которыми командовали Захаров и Бирюлин[15].

Итак, первый ввод в бой первого подразделения Волго-татарского легиона закончился провалом для немецкой стороны. В немецких документах, пусть и в завуалированной форме, ясно видны причины этого: во-первых, бесспорно сказалась деятельность «отдельных интеллигентных татар» среди легионеров, которые и организовали переход батальона на сторону партизан. Возможно, речь идет или о деятельности группы Мусы Джалиля, или его предшественников, но в любом случае, выступление легионеров было заранее организовано и подготовлено. Во-вторых, несмотря на все-таки длительную идеологическую обработку, немцам действительно не удалось по-настоящему привлечь татарских легионеров на свою сторону. Чувство советского патриотизма в них оказалось сильнее – немцы, вопреки их усилиям, так и остались «чужими» для татарских легионеров, «своих» они видели в белорусских партизанах.

Те бывшие легионеры, которые перешли на сторону партизан, судя по всему, практически сразу же приняли участие в боях против немецкой армии – особенно интенсивными они были 28 февраля 1943 г. и имели целью прорыв блокады. Они и в дальнейшем продолжали оставаться в составе партизанских соединений в Белоруссии. Это подтверждается, например, данными письма Белорусского штаба партизанского движения от 2 июля 1943 г.: «После перехода батальона к партизанам личный состав его действительно был рассредоточен по партизанским бригадам, принимал участие в боевых действиях против немецких оккупантов, показал себя с положительной стороны. Некоторая часть личного состава батальона и до настоящего времени находится в партизанских бригадах»[16].

Оставшиеся на стороне немцев легионеры 825-го батальона были после этих событий немедленно отправлены в тыл и причислены к другим соединениям. Восстание 825-го батальона стало холодным душем для германского командования. Это событие сыграло далеко не последнюю роль в дальнейшей судьбе Восточных легионов.

826-й батальон. Запланированная на 15 декабря 1942 г. организация 826-го батальона не состоялась – он был сформирован в Едлино 15 января 1943 г. В марте 1943 г. после восстания 825-го батальона 826-й «от греха подальше» был переведен на территорию Голландии в район города Бреда.[17] Здесь, судя по всему, он нес охранную службу, привлекался и к другим работам. К каким-то реальным военным операциям 826-й батальон привлечь явно не решились.

На 1 сентября 1943 г. батальон, возможно, находился во Франции (более точного указания нет)[18], а 2 октября 1943 г. был передислоцирован вновь в Голландию, где и находился на протяжении всего 1943 – начала 1945 гг.[19]

Р.А. Мустафин связывает с историей 826-го батальона и такой красноречивый факт – в соединении было подготовлено восстание, однако немецкой контрразведке удалось сорвать планы подпольщиков. 26 членов подпольной организации после этого были расстреляны, двести человек переведены в штрафной лагерь[20].

827-й батальон. Батальон был создан 10 февраля 1943 г. в Едлино. Номер полевой почты его был 43645А-Е. Командиром батальона являлся капитан Прам.

С конца июня 1943 г. 827-й батальон, отправленный на борьбу с партизанами, находился на Западной Украине[21]. Здесь легионеры приняли участие в нескольких столкновениях с партизанами.

В начале октября 1943 г. батальон был переведен в г. Ланьон во Франции и был передан в распоряжение 7-й армии[22]. В действиях против партизан на Западной Украине и 827-й батальон разочаровал немецкое командование. Более того, пребывание батальона на этой территории усилило партизанские отряды, т.к. многие легионеры перебежали к ним. Но и после перевода батальона во Францию он так и не стал для немцев «надежным» соединением, поскольку и здесь немало легионеров перешло к французским партизанам.

828-й батальон. Этот батальон создавался в период с 1 апреля 1943 г. и был окончательно сформирован 1 июня 1943 г.[23] После формирования батальон довольно долгое время находился в самом Едлино[24].

28 сентября 1943 г. соединение было направлено на Западную Украину взамен оказавшегося «ненадежным» 827-го батальона[25]. Надежды немцев на вновь прибывших легионеров оказались тщетными. Источники свидетельствуют со всей очевидностью – за все время пребывания 828 батальона на Западной Украине многие из легионеров перебежали к партизанам.

829-й батальон. Был создан 24 августа 1943 г. в Едлино. Скорее всего, под воздействием неудач с первыми батальонами, 829-й довольно долгое время оставался в Едлино[26]. Но впоследствии батальон также был перемещен на Западную Украину.[27]

Финал для 829-го батальона наступил довольно скоро: приказом командующего военным округом в «генерал-губернаторстве» от 29 августа 1944 г. он был распущен в связи с участившимися в батальоне случаями «нарушения дисциплины».[28] Все эти мероприятия должны были быть проведены до 18 сентября 1944 г. На этом история 829-го татарского батальона и закончилась.

830-й батальон. Точных данных о дне формирования 830-го батальона нет. Хотя он и упоминается уже в документах от 1 сентября 1943 г.[29], существование его на тот день сомнительно, поскольку даже в документе от 26 октября он упоминается как «формирующийся»[30].

Использовать батальон против партизан немцы уже не решились: он нес охранную службу в разных населенных пунктах Западной Украины и Польши. Переводы эти были осуществлены для проверки «надежности» и боеспособности батальона, которые у немцев вызывали подозрения, и не без основания.

В июне 1944 г. отделению гестапо в Радоме удалось выйти на одного из унтер-офицеров 830-го батальона, который искал связи с «коммунистическими бандами». Он, судя по всему, сумел организовать 20 человек легионеров, чтобы в ночь с 17 на 18 июня убить людей из немецкого персонала, вскрыть склад оружия, захватить автомобили и с оружием бежать к партизанам. Но 12 и 15 июня инициаторы заговора, всего более 20 человек, были арестованы. 17 человек из них из-за отсутствия доказательств были впоследствии освобождены военным судом. Представители тайной полиции посчитали, что юридически это решение обосновано, но его последствия могут быть непредсказуемыми, поэтому рекомендовалось ситуацию подробно обсудить с командиром восточных отрядов[31].

Похоже, что на заключительном этапе войны 830-й батальон существовал как строительно-саперный, в начале 1945 г. дислоцировался в излучине Вислы, а позднее – в Померании[32].

831-й батальон. Был сформирован осенью 1943 г. в Едлино. Его существование подтверждается во второй половине октября. Насколько можно судить по тексту документа, он обеспечивал охрану основного лагеря Волго-татарского легиона в Едлино[33]. Примерно то же самое пришлось делать соединению в феврале 1944 г., когда он находился в Легионово под Варшавой[34]. Других упоминаний о 831-м батальоне в известных источниках не имеется.

Создание батальонов Волго-татарского легиона за порядковыми номерами 832, 833, 834 было запланировано на осень 1943 г. Скорее всего, они так и не были сформированы. Каких-либо упоминаний, которые реально подтверждали бы существование этих татарских батальонов, найти не удалось.

29 cентября 1943 г. Гитлер отдал распоряжение о переводе всех восточных добровольцев с Востока на Запад[35], и это нашло отражение в приказе германского Генштаба от 2 октября 1943 г. (№ 10570/43) о переводе Восточных легионов с территории Польши во Францию в распоряжение командующего группой армий Запад в городе Нанси[36]. Передислокацию полагалось осуществлять в следующем порядке:

1. Грузинский легион; 2. Северо-кавказский легион; 3. Командование Восточных легионов; 4. Офицерская школа в Легионово; 5. Волго-татарский легион и школа переводчиков; 6. Армянский легион; 7. Туркестанский легион; 8. Азербайджанский легион. Речь шла, таким образом, не об абсолютно всех восточных батальонах, часть из них оставалась на месте несения службы. Переводились во Францию все структуры командования Восточных легионов, так называемые основные лагеря, и часть батальонов.

Для осуществления этого масштабного мероприятия был создан специальный ликвидационный штаб под командованием полковника Мёллера. Порядок, предусмотренный приказом, в целом соблюдался. Например, основной лагерь и командование Волго-татарского легиона покинули Едлино 19 октября 1943 г., а командование и штаб Восточных легионов отправились в путь 24 октября[37]. Транспортировка осуществлялась специальными военными эшелонами и очень поспешно. И все же в первой половине ноября 1943 г. передислокация была в основном завершена: на 1 марта 1944 г. в распоряжении командующего группой армий Запад находилось, по официальным данным, 61 439 иностранцев и восточных добровольцев[38].

Командование Восточных легионов во Франции в октябре 1943 г. находилось в г. Нанси (Восточная Франция), но уже в конце ноября было переведено далее на юг в г. Мийо[39]. Скорее всего, в связи с неблагоприятным для немцев развитием военной ситуации 15 марта 1944 г. командование восточными соединениями из Мийо вновь вернулось в Нанси (речь идет именно о бывшем командовании Восточных легионов, а не о командовании всеми соединениями добровольцев)[40].

В начале 1944 г. во Франции произошла серьезная реструктуризация соединений из восточных народов, которая, вероятнее всего, имела целью усилить контроль за ними и добиться их максимальной боеготовности[41]. Здесь в феврале 1944 г. была сформирована новая структура, названная Основной добровольческой дивизией (Freiwilligen Stamm Division) с центром в Лионе и под командованием сначала полковника Хольсте. В конце марта 1944 г. Хольсте заменил генерал-майор фон Хеннинг. Названная дивизия делилась на ряд полков по национальному признаку, включая соединения из русских, украинцев и казаков. Волго-татарский легион, командование которого расположилось в городе Ле Пюи, относился ко 2-му полку, и соединение продолжало именоваться Волго-татарским легионом в составе 2-го полка.

Дислоцированные в разных странах и районах Западной Европы восточные батальоны предназначались не только для обороны Атлантического вала, но и так же, как и на Востоке, для борьбы против партизан. Так, например, в немецкой акции против французских маки в департаменте Шанталь в начале июня 1944 г. принимало участие три роты из Волго-татарского легиона, в начале августа подразделения Волго-татарского легиона участвовали в таких же акциях в районах населенных пунктов Иссуар и Рошфор (в районе города Клермон-Ферран)[42].

Восточные легионы во Франции в целом продемонстрировали те же самые качества, что и раньше на Украине.

Стабильную «ненадежность» демонстрировали подразделения Волго-татарского легиона. 13 июля 1944 г. полевая комендатура 588 в Клермон-Ферране явно с горечью констатировала в своей сводке: «Разведывательная группа татарского легиона не смогла добиться ничего большего, чем поймать нескольких ранее сбежавших армянских легионеров»[43]. В ночь с 29 на 30 июля 1944 г. один русский офицер и 78 легионеров Волго-татарского легиона, по сообщению той же комендатуры, перебежали к партизанам, а оставшиеся были тут же возвращены в казармы[44]. Таких примеров, когда восточные легионеры перебегали к партизанам в последний период войны, известно множество. Многие такие случаи стали уже широко известны по публикациям в нашей печати[45].

Большинство батальонов восточных добровольцев на Западном фронте было разделено и распределено по разным районам и придано более крупным немецким соединениям. Эта оторванность друг от друга, бесспорно, еще заметнее усиливала чувство растерянности, подавленности среди большинства легионеров. Так что, в целом, использование Восточных легионов и в Западной Европе желаемых для немцев результатов не принесло. Многие из легионеров очень боялись оказаться в плену наступающих советских войск, предпочитая в конце концов оказаться в плену у союзников. Но и у последних судьба оказалась незавидной: по соглашениям между СССР и союзными державами, все советские граждане, оказавшиеся в руках английских и американских войск впоследствии были переданы советской стороне. Они возвращались на родную землю, где в большинстве случаев их ожидало суровое наказание[46].

Таким образом, мы видим, что немецкие планы использования соединений из представителей тюркских народов СССР, в том числе и татар, особенно активные в 1942–1944 гг., завершились крахом. Свою роль в провале устремлений гитлеровцев безусловно сыграли и подпольные антифашистские группы, которые возникали среди восточных легионеров. Одной из самых известных таких групп является группа, которую возглавляли Гайнан Курмашев и Муса Джалиль[47]. Судя по всему, эта группа начала свою деятельность в конце 1942 г. В ее состав вошли, прежде всего, татарские офицеры, оказавшиеся в германском плену. Подпольщики поставили своей основной целью разложение легиона «Идель-Урал» изнутри и подготовку к восстанию. Они использовали для достижения цели типографию газеты «Идель-Урал», издававшуюся Восточным министерстом Германии специально для легионеров с осени 1942 г.

Гайнан Курмашев создавал и координировал работу пятерок подпольной организации. Муса Джалиль, имевший возможность свободного передвижения по территории Германии и Польши, организовал проведение агитации среди легионеров. На пропагандистской радиостанции «Винета» работал Ахмет Симаев, где он мог получать сведения для группы Сопротивления и изготовлять листовки. Активное участие в изготовлении и распространении листовок принимали также Абдулла Алиш, Ахат Атнашев и Зиннат Хасанов.

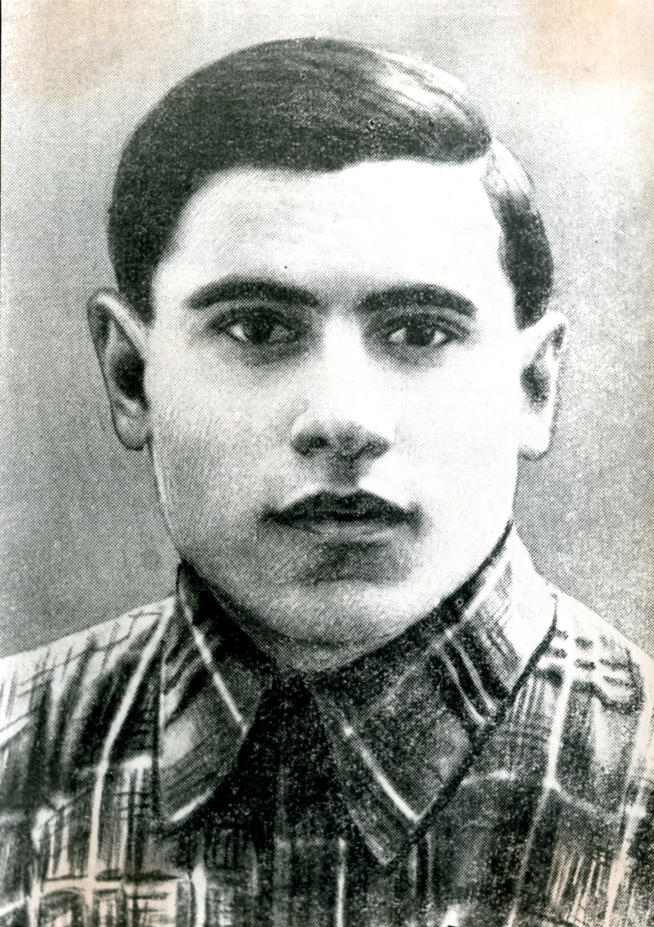

Фото №88930. Старший политрук М.Джалиль. 1941 Казнен 25 августа 1944 года

Фото №88930. Старший политрук М.Джалиль. 1941 Казнен 25 августа 1944 годаМожно с уверенностью считать, что батальоны легиона «Идель-Урал» не оправдали тех ожиданий, которые возлагало на них германское командование, во многом благодаря деятельности подпольщиков группы Курмашева-Джалиля. К сожалению, эта деятельность была прервана немецкой контрразведкой: в Берлине подпольщики были арестованы в ночь с 11 на 12 августа 1943 г. Всего в августе 1943 г. было схвачено около 40 человек из подразделений пропаганды легиона «Идель-Урал».

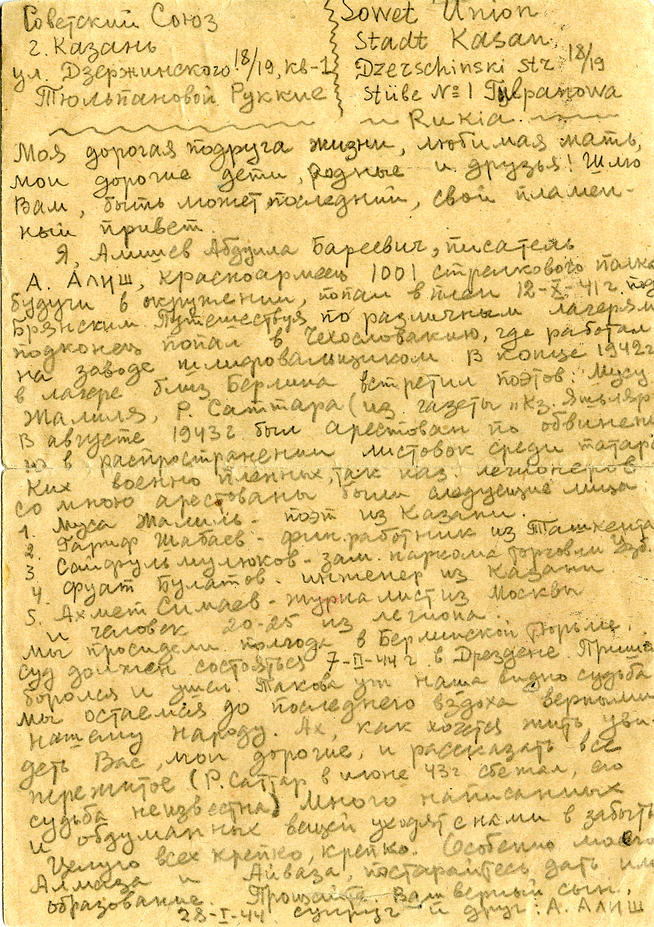

Фото №88921. А. Алишев – татарский детский писатель, участник подпольного движения

Фото №88921. А. Алишев – татарский детский писатель, участник подпольного движения

Фото №88935. Последнее письмо А. Алишева жене и детям. 28 января 1944 года

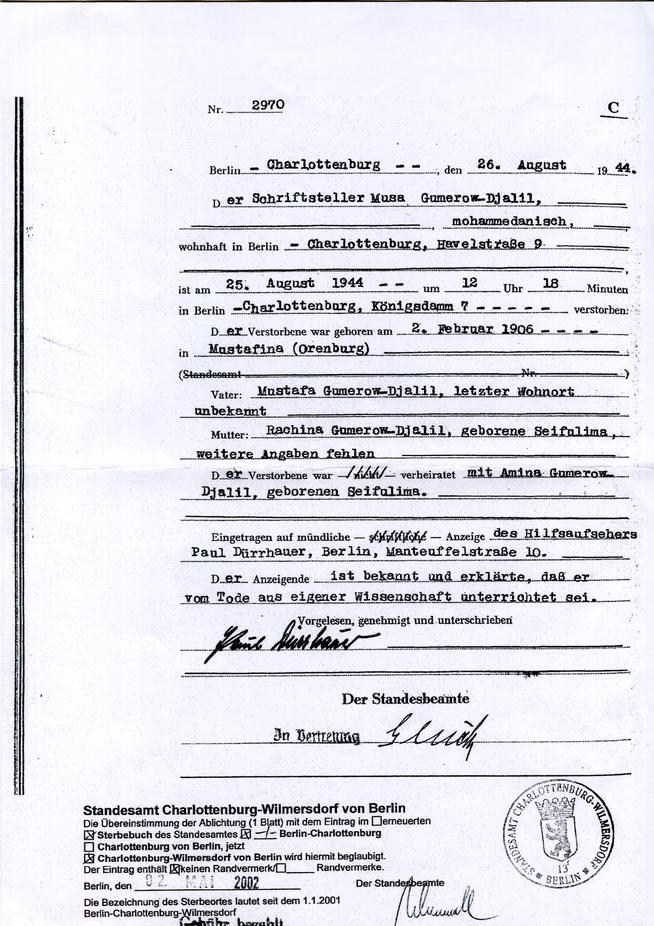

Фото №88935. Последнее письмо А. Алишева жене и детям. 28 января 1944 года Фото №88944. Свидетельство о казни Мусы Джалиля 25 августа 1944 года

Фото №88944. Свидетельство о казни Мусы Джалиля 25 августа 1944 года

Фото №88940. Сержант Р. Саттаров – поэт, участник подпольного движения

Фото №88940. Сержант Р. Саттаров – поэт, участник подпольного движения

Фото №88949. А.Г. Утяшев – участник антифашистского подполья в татаро-башкирском легионе «Идель-Урал»

Фото №88949. А.Г. Утяшев – участник антифашистского подполья в татаро-башкирском легионе «Идель-Урал»

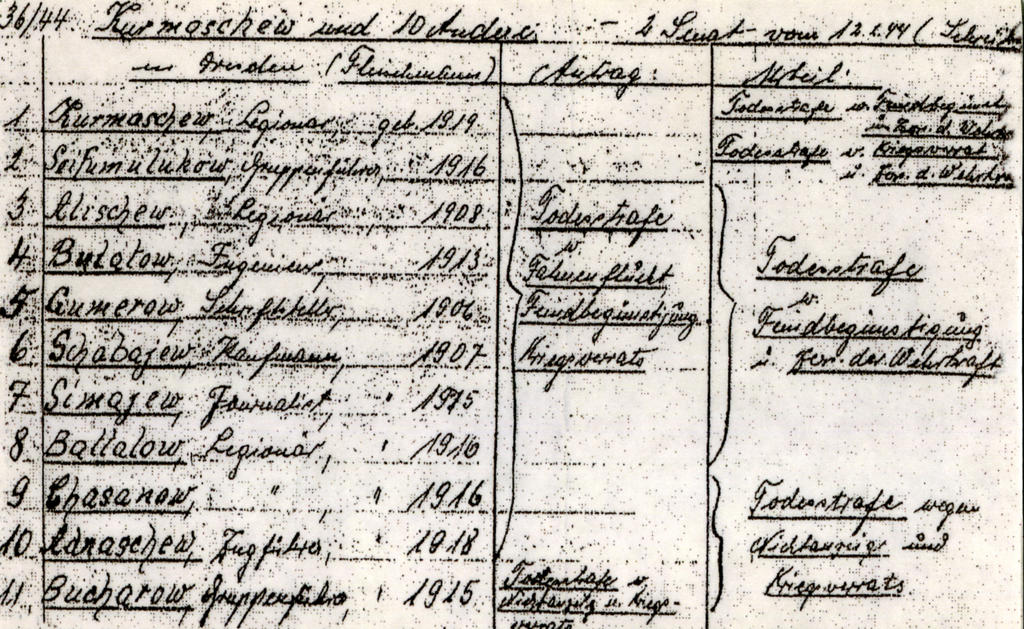

После длительного следствия участники Сопротивления предстали перед Имперским судом в Дрездене. 12 февраля 1944 г. по его решению 11 человек были приговорены к смертной казни. Это – Муса Джалиль, Гайнан Курмашев, Абдулла Алиш, Ахмет Симаев, Ахат Аднашев, Абдулла Батталов, Фуат Булатов, Салим Бухаров, Фуат Сайфульмулюков, Зиннат Хасанов, Гариф Шабаев. В качестве основания для приговора в тексте для всех указаны «содействие врагу» и «подрыв военной мощи». Такая формулировка позволяет обоснованно утверждать, что группа Сопротивления, существовавшая в легионе «Идель-Урал», нанесла своими действиями серьезный ущерб «третьему рейху».

Фото №88925. «Курмашев и десять других» - выписка из приговора Имперского суда

Фото №88925. «Курмашев и десять других» - выписка из приговора Имперского суда

Казнь татарских патриотов гильотинированием была проведена в берлинской тюрьме Плётцензее 25 августа 1944 г. Первым на эшафот взошел Гайнан Курмашев – в 12 часов 06 минут. Остальные участники подполья были казнены с интервалом в три минуты.

Фото №88915. Зал казни в тюрьме Плетцензее, где за участие в подпольной деятельности были казнены М. Джалиль и его соратники

Фото №88915. Зал казни в тюрьме Плетцензее, где за участие в подпольной деятельности были казнены М. Джалиль и его соратникиВ Берлине, в Музее Сопротивления фашизму в память о татарских подпольщиках открыта мемориальная доска с именами участников группы, а в тюрьме Плётцензее установлены стенды с материалами о героях.

И.А. Гилязов

[1] Der Prozeß gegen die Hauptkriegverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Nürnberg 1949, Bd. XXXVIII, Dokument 221-L, S. 88.

[2] Однако объяснять создание Восточных легионов исключительно провалом плана «молниеносной войны» является чрезмерным упрощением проблемы. Такая тенденция явственно наблюдается в нашей историографии (см., например: Абдуллин М.И. Сражающаяся правда. Критика буржуазных концепций развития социалистических наций Поволжья и Урала. – Казань, 1985. – С. 44). Даже создание комиссий по отбору тюркских военнопленных «подгоняется» к поражению немцев под Москвой, хотя такие комиссии, о которых речь пойдет ниже, существовали уже в августе-сентябре 1941 г. (см., например: Мустафин Р.А. Что же двигало Джалилем? // Татарстан.- 1993. - № 12.- С.73)

[3]Hoffmann, Joachim. Die Ostlegionen 1941-1943. Turkotataren, Kaukasier und Wolgafinnen im deutschen Heer. Freiburg 1976, S.30-31.

[4] Bundesarchiv-Militärarchiv (далее – ВА-МА) , RH 19 III/492, Bl. 232.

[5] Bundesarchiv-Koblenz, NS 19/2523 (номера листов в деле не указаны).

[6] BA-MA, RH 19 III/492, Bl. 172 oder RH 19 V/79, Bl.8.

[7]I del-Ural, № 36(42), 5.05.1943.

[8] BA-MA, RH 53-23/44, Bl.136.

[9] Bundesarchiv des Beaufragten für die Unterlagen des Ministeriums der Staatssicherheit der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (далее - BStU-Zentralarchiv), RHE 5/88-SU, Bd.2, Bl. 143.

[10] Отрывочные биографические сведения о фон Зеккендорфе см.: Bundesarchiv-Potsdam, NS 31/45, Bl. 237; NS 31/55, Bl.27. В книге С. Дробязко его фамилия искаженно передана как Зикердорф (Дробязко С.И. Под знаменами врага. Антисоветские формирования в составе германских вооруженных сил. 1941–1945. – М., 2004. – С. 151).

[11] BA-MA, RH 19 V/110, Bl. 254; RH 53-23/38, Bl.218; RH 53-23/51, Bl. 18; RH 58/42, Stammtafel der Wolgatatarischen Legion.

[12] Ibid., RH53-23/51, Bl. 28-29.

[13]Забиров И. Джалиль и джалильцы. Документальные очерки и этюды. 2-е издание. – Казань, 1990. – С.57-59; Мустафин Р.А. По следам поэта-героя: Книга-поиск. – М., 1971. – С.124-141. Наиболее подробно этот эпизод истории войны представлен в сборнике: Провал операции «Шаровая молния». Татары в партизанских отрядах Белорусии в годы Великой Отечественной войны. – Казань, 2010.

[14] Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941–июль 1944 гг.). Документы и материалы в трех томах. Т.2: Развитие всенародного партизанского движения во второй период войны. Книга первая (ноябрь 1942 - июнь 1943 гг.). – Минск, 1973. – С.230.

[15]Мустафин Р.А.По следам поэта-героя… – С.134. Партизанское движение в Белоруссии в то время развивалось в очень сложных условиях: по партизанским данным, например, известно, что именно в феврале 1943 г. 6000 партизан были окружены в районе Витебска отрядами противника общей численностью до 28 000 человек, имевших артиллерию, танки и авиацию. Командовал первой витебской партизанской бригадой М.Ф.Бирюлин, коммисаром ее был В.А.Хабаров, начальником штаба – Л.П. Корнеев (см.: Гараев М. Наши! Переход татарского батальона на сторону белорусских партизан // Татарстан. – 2003. – № 8).

[16]Гараев М. Указ. соч.

[17]Tessin, Georg. Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg. 1939-1945. Bd. 13: Die Landstreitkräfte 801-13400. Osnabrück 1976, S. 33. Впрочем, в книге Ю.Карчевского и Н.Лешкина отмечено, что 826-й батальон 2 апреля 1943 г. был «торжественно» отправлен во Францию. Источник для таких сведений мне неизвестен (Карчевский Ю.В., Лешкин Н.И. Лица и маски. – Уфа, 1982. – С. 83).

[18] Вundesarchiv-Potsdam, NS 31/55, Bl. 8; эти сведения, скорее всего, неточны, батальон вероятно так и оставался на территории Голландии, а не переводился из страны в страну.

[19] Die geheimen Tagesberichte der deutschen Wehrmachtführung im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Bd.8: 1.September 1943 - 30.November 1943. Osnabrück 1988, S. Bd.8, S.168.

[20]МустафинР.А. По следам оборванной песни. – М., 1974. – С. 199-200. М.Черепанов, будто дополняя сведения Р. Мустафина, пишет: «826-й батальон в 1944 г. тоже поднял восстание и пытался перейти на сторону французских(? – И.Г.) партизан» (Черепанов М.В. В кривом зеркале справедливости // Татарстан. – 1991. – № 7. – С.41). Но и об этом сведений в источниках я не нашел. Но в отечественной публицистике зато удалось обнаружить еще одно любопытное замечание относительно этого батальона. Г. Кашшаф в своей книге сослался на дневник немецкого офицера Вальтера Хайзена, в котором сообщалось о полном разоружении остатков 826-го батальона из-за его ненадежности 6 сентября 1944 г. (Кашшаф Г. По завещанию Мусы Джалиля. – Казань, 1984. – С. 184).

[21] BA-MA , RH 53-23/51, Bl. 88.

[22] Die geheimen Tagesberichte der deutschen Wehrmachtführung im Zweiten Weltkrieg 1939-1945. Bd.8: 1.September 1943 - 30.November 1943. Osnabrück 1988, S. 233, 248.

[23] С.Чуев искаженно передал его фамилию как «Гаулинц» (Чуев С. Проклятые солдаты. – М., 2004. – С. 506).

[24] Bundesarchiv-Potsdam, NS 31/55, Bl.8.

[25] BA-MA, RH 53-23/42, Bl.267.

[26] Ibid. , RH 53-23/51, Bl. 100.

[27] Ibid., RH 53-23/44, Bl.136.

[28] Ibid., Bl.164.

[29] BA-Potsdam, NS 31/55, Bl.8.

[30] BA-MA , RH 53-23/51, Bl. 100.

[31] BA-Potsdam, Film 56636, A 196; отрывки из документа опубликованы Р.А. Мустафиным (Гасырлар авазы – Эхо веков, май 1995. – С.142-143).

[32] Ibid., Bd.13, S. 38.

[33] BA-MA , RH 53-23/51, Bl. 100.

[34] Ibid., RH 53-23/44, Bl.136.

[35]Neulen, Hans Werner. An deutscher Seite. Internationale Freiwillige von Wehrmacht und Waffen-SS. München 1985, S. 331.

[36] BStU-Zentralarchiv, RHE 5/88-SU, Bd. 3, Bl. 91.

[37] BA-MA, RH 53-23/43, Bl.36.

[38]Neulen H.W. An deutscher Seite, S. 331.

[39] BStU-Zentralarchiv, RHE 5/88-SU, Bd. 3, Bl. 98.

[40] Ibid., Bl. 101.

[41] См. об этом: Романько О.В. Мусульманские легионы во второй мировой войне. – М., 2004. – С.204-206.

[42] BA-MA, RH 36/509, Bl.8.

[43] Ibid., RH 36/509, Bl. 46.

[44] Ibid., Bl. 61. По сведениям М.Черепанова, например, только в департаменте Верхняя Луара на сторону французских партизан - маки перешло до полутора тысяч бывших легионеров (не только из Волго-татарского легиона). Здесь из них был даже сформирован 352 батальон макизаров, несший службу в Ле-Пюи до августа 1945 г.(Черепанов М.В. Две жизни капитана Утяшева // Татарстан. – 1993. – № 10. – С. 60).

[45] Назову лишь некоторые из таких публикаций: Бронштейн Б. Пенсионер французского значения // Известия. – 23 декабря 1995 г.; Кашапов Р. Из плена - с военным крестом де Голля // Республика Татарстан. – 13 августа 1994 г.; Он же. Герой сопротивления из Татарстана // Казанские ведомости. – 16 апреля 1992 г.; Он же. Якташларыбыз - макилар // Әллүки. – 16 сентябрь 1994 ел; Мустафин Р. Письмо из Франции. – Казанские ведомости. – 15 февраля 1992 г.; Черепанов М.В. Две жизни капитана Утяшева // Татарстан. – 1993. – № 10. – С. 50-61.; Он же. Преданные Родиной // Посев. – 1995. – № 5. – С. 86-93. Хотя подобные публикации часто содержат немалое количество неточностей касательно общей истории Восточных легионов, тем не менее они сообщают важные данные о военной и послевоенной судьбе многих бывших легионеров Волго-татарского легиона.

[46] Судьба большинства бывших легионеров и вообще всех советских граждан, находившихся на стороне Германии и оказавшихся в союзническом плену по-настоящему трагична. Об этом см. подробнее: Толстой Н.Д. Жертвы Ялты. – М., 1996. По мнению автора, в 1944–1947 гг. союзники выдали СССР два с лишним миллиона советских граждан (среди них заключенные в лагерях, военнопленные, остатки различных «добровольческих соединений», восточные рабочие и т.п.). Нетрудно представить, что ожидало большинство этих людей на родине.

[47] Наиболее подробно о деятельности подпольщиков в составе легиона «Идел-Урал» написано в следующих работах: Забиров И. Джалиль и джалильцы. Документальные очерки и этюды. 2-е изд. – Казань, 1990; Мустафин Р.А. По следам поэта-героя: Книга-поиск. – М., 1971. В сконцентрированном виде эта деятельность представлена в работе: Ахтамзян А. О «Курмашеве и десяти других», казненных в Берлине за «подрыв военной мощи» Германского рейха // Татарские новости. – 2002. – № 1(90).