Музей истории завода «Электроприбор» возглавляет Ю.А.Гарпинченко (с 1998 года). К 90-летию завода «Электроприбор» была проведена полная реконструкция музейной экспозиции. В музее проходят тематические выставки, встречи ветеранов с молодежью, ведется экскурсионная работа. Музей могут посетить как работники завода, так и студенты ВУЗов, колледжей, лицеев и школ.

Фото №38046. Табличка перед входом в музей истории завода. 2014Музей открыт 20 декабря 1972 года. Создан по инициативе директора завода А. М. Яушева и под руководством первого директора музея Н.В. Ершова. Музей является структурным подразделением завода. Экспозиционная площадь 85 кв. м. В фондах более 3000 экспонатов - документы, фотографии, образцы продукции, награды предприятия, материалы о передовиках производства, все, что отражает историю завода и его славные традиции. Музей посещают не только работники завода, но и студенты, школьники, партнеры и гости предприятия. Для них проводятся экскурсии, тематические выставки, конкурсы, встречи с интересными людьми. Здесь часто бывают ветераны завода, войны и труда.

Фото №38046. Табличка перед входом в музей истории завода. 2014Музей открыт 20 декабря 1972 года. Создан по инициативе директора завода А. М. Яушева и под руководством первого директора музея Н.В. Ершова. Музей является структурным подразделением завода. Экспозиционная площадь 85 кв. м. В фондах более 3000 экспонатов - документы, фотографии, образцы продукции, награды предприятия, материалы о передовиках производства, все, что отражает историю завода и его славные традиции. Музей посещают не только работники завода, но и студенты, школьники, партнеры и гости предприятия. Для них проводятся экскурсии, тематические выставки, конкурсы, встречи с интересными людьми. Здесь часто бывают ветераны завода, войны и труда. Фото №38058. Фото и документы отражающие историю завода в 1941-1945Коллективу завода, в ограниченные сроки, пришлось выполнить огромный объем работ по демонтажу оборудования, погрузке и отправке по железной дороге работников предприятия и материальных ценностей.

Фото №38058. Фото и документы отражающие историю завода в 1941-1945Коллективу завода, в ограниченные сроки, пришлось выполнить огромный объем работ по демонтажу оборудования, погрузке и отправке по железной дороге работников предприятия и материальных ценностей.

Фото №38050. Фрагмент экспозиции Музея истории ОАО Казанский завод "Электроприбор" 2014Организатором музея истории завода, создателем экспозиции был первый директор музея, профессиональный журналист, бывший специальный корреспондент «Комсомольской правды», участник войны Николай Васильевич Ершов. В сборе материалов, оформлении музея, ему помогали ветераны и работники завода, большую консультационную помощь оказали сотрудники Государственного музея ТАССР.

Музей трижды переезжал и в настоящее время находится в здании заводоуправления

С 1998 года директором музея является Гарпинченко Юлия Александровна. К 90-летию завода в 2007 году, ею были разработаны новая концепция и тематическая структура экспозиции, и была проведена реконструкция музея.

Фото №38050. Фрагмент экспозиции Музея истории ОАО Казанский завод "Электроприбор" 2014Организатором музея истории завода, создателем экспозиции был первый директор музея, профессиональный журналист, бывший специальный корреспондент «Комсомольской правды», участник войны Николай Васильевич Ершов. В сборе материалов, оформлении музея, ему помогали ветераны и работники завода, большую консультационную помощь оказали сотрудники Государственного музея ТАССР.

Музей трижды переезжал и в настоящее время находится в здании заводоуправления

С 1998 года директором музея является Гарпинченко Юлия Александровна. К 90-летию завода в 2007 году, ею были разработаны новая концепция и тематическая структура экспозиции, и была проведена реконструкция музея.  Фото №38054. Витрины в музее с материалами по Великой Отечественной войне. 2014

Фото №38054. Витрины в музее с материалами по Великой Отечественной войне. 2014В экспозиции музея посредством фотографий, вещественных материалов представлена история завода. Рассказывается о ратном труде заводчан во имя Победы. С заводом связана судьба Магубы Сыртлановой

Фото №89904. Фото.Герой Советского Союза - Сыртланова М. Г. 1950-еСыртланова Магуба Гусейновна (1912-1971 )

Прославленная летчица, Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков По-2. В боях проявила исключительную смелость, мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов.

Награждена орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды

Фото №89904. Фото.Герой Советского Союза - Сыртланова М. Г. 1950-еСыртланова Магуба Гусейновна (1912-1971 )

Прославленная летчица, Герой Советского Союза, заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков По-2. В боях проявила исключительную смелость, мужество и отвагу, совершила 780 боевых вылетов.

Награждена орденом Ленина, двумя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды Фото №89909. Фото. Герой Советского Союза - Сыртланова М. Г. 1940-е

Фото №89909. Фото. Герой Советского Союза - Сыртланова М. Г. 1940-е Фото №89894. Фото. Сыртланова М.Г. (сидит в центре) с коллегами контролерами и руководством контрольно-сдаточного и сборочного цеха. 1962С 1951 по 1962 работала на заводе контролером сначала сборочного, затем контрольно-сдаточного цеха, занималась военно-патриотическим воспитанием молодежи, была членом женсовета завода

Фото №89894. Фото. Сыртланова М.Г. (сидит в центре) с коллегами контролерами и руководством контрольно-сдаточного и сборочного цеха. 1962С 1951 по 1962 работала на заводе контролером сначала сборочного, затем контрольно-сдаточного цеха, занималась военно-патриотическим воспитанием молодежи, была членом женсовета завода Фото №89889. Фото. Сыртланова М.Г. с мужем Бабкиным М.Ф. и дочерьми Натальей и Светланой. 1960-е

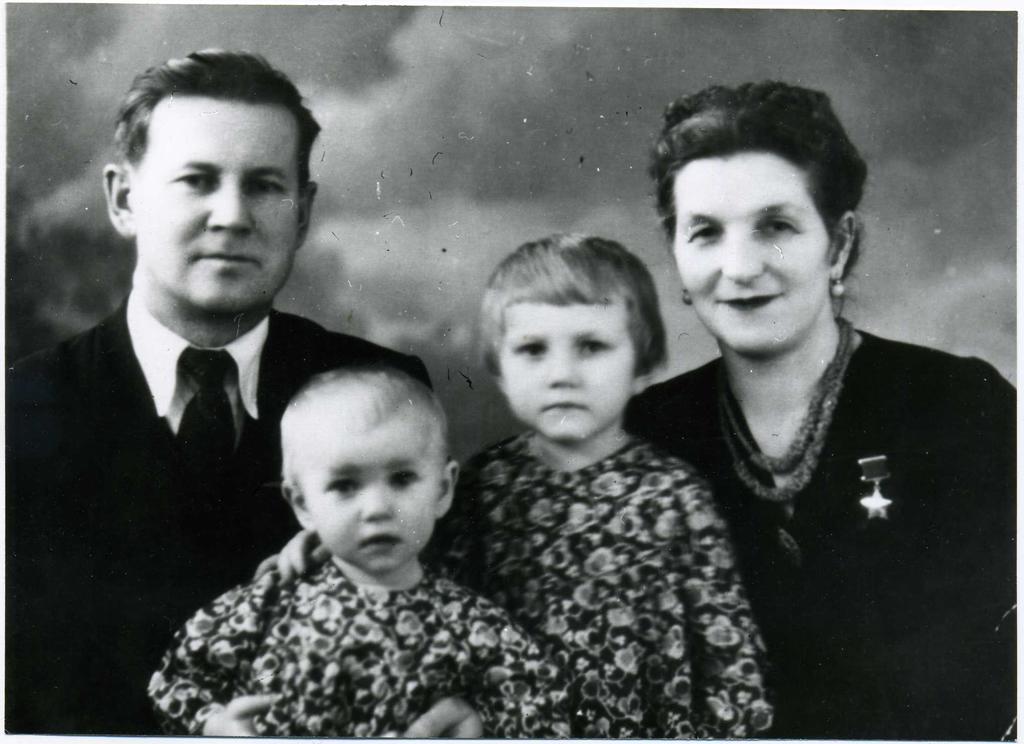

Фото №89889. Фото. Сыртланова М.Г. с мужем Бабкиным М.Ф. и дочерьми Натальей и Светланой. 1960-еОАО Казанский завод «Электроприбор» в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

ОАО Казанский завод «Электроприбор» является первенцем отечественного авиационного приборостроения, и был основан в 1917 году в Москве. В эти годы в России среди более 20-ти заводов, выпускавших самолеты, авиационные двигатели, воздушные винты, лыжи для самолетов, не было ни одного, выпускавшего авиационные приборы. В основном их ввозили из-за рубежа.

Весной 1917 года по решению Управления военно-воздушного флота в Москву из Киева были переведены мастерские Центральной аэронавигационной станции вместе с личным составом, которую организовал и возглавлял известный ученый Фридман Александр Александрович – великий математик, один из основоположников и организаторов отечественной метеорологии, создатель отечественной аэронавигации, герой Первой мировой войны, Георгиевский кавалер, Лауреат Ленинской премии № 1 (посмертно). Мастерские размещают в зданиях бывших бань по Соколовскому переулку, ныне Электрическому, приобретенных у князей Кантакузиных под производственные помещения будущего завода. А.А.Фридман (фото 2) стал первым директором, хотя первоначально его должность называлась временный заведующий 1 отделением Московского завода авиационных измерительных приборов или «Авиаприбор» – сокращенно.

До 30-х годов завод оставался единственным в стране предприятием, выпускавшим авиационные приборы. Дальнейшее развитие авиации требовало выпуск приборов в больших объемах и более совершенных. В 1932 году в Филях началось строительство новых производственных корпусов, и летом 1933 года туда было переведено производство авиаприборов. Вновь построенный завод сохранил название «Авиаприбор». На прежних площадях осталось производство теплоизмерительных приборов, автоприборов и ряда других изделий. Завод получает новое название «Завод теплоизмерительных приборов» или сокращенно «Тизприбор».

В 1937 году завод возвращается к производству авиационных приборов и начинает специализироваться на выпуске приборов контроля моторной группы – тахометров и термометров. Ему присваивают номерное обозначение – 230, по государственному реестру, как и всем оборонным предприятиям страны.

С началом Великой Отечественной войны все помыслы и дела работников завода, как и всех советских людей, были подчинены одной идее – «Все для фронта, все для победы!»

Первым приказом по заводу в первые дни войны был приказ об усилении дежурств в цехах, отделах, складах, об обеспечении сохранности государственного имущества, о всемерной экономии материалов и необходимости укрепления трудовой дисциплины. Руководство завода принимает энергичные меры для увеличения выпуска авиационных приборов. В первую очередь они были направлены на изыскание внутренних людских и материальных ресурсов.

На основании постановления правительства, в июле 1941 года, издается приказ о временной отмене очередных отпусков рабочих и служащих. Повышаются требования к руководителям всех уровней за сдачу продукции для фронта. В каждом цехе, ежедневно на доске показателей, отмечается выполнение сменных заданий.

Принимаются меры по обеспечению противовоздушной обороны и противохимической защиты, организуется обучение военному делу. После работы сотни работников завода в составе команд противовоздушной и противопожарной защиты, санитарных отрядов несли дежурство на заводе и по месту жительства. Они сбрасывали зажигательные бомбы с крыш зданий, разбирали завалы от фугасных бомб, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим, тушили пожары. Десятки заводчан награждены медалью «За оборону Москвы». В их числе рабочие Д.Агальцов, М.Абакумова, Е.Борисова, Л.Локтионов, Д.Парамонов, техник В.Бронин, мастер С.Климов.

Люди на заводе готовы были работать сутками, не выходя из цеха. Они трудились за себя и за тех, кто ушел на фронт в первые месяцы войны. Объем производства рос и в сентябре завод отправил заказчикам в 3,7 раза больше авиационных приборов, чем в среднем за один месяц в 1940 году. Это была первая трудовая победа коллектива завода, его вклад в борьбу с фашизмом.

По решению Госкомитета Обороны СССР, в начале октября завод эвакуируется в Казань и размещается в корпусах ветеринарного института.

Фото №89740. Tatfrontu.ru Photo archive

Фото №89740. Tatfrontu.ru Photo archive Фото №89758. Tatfrontu.ru Photo archive

Фото №89758. Tatfrontu.ru Photo archiveТрудности организации эвакуации завода и восстановления его на новом месте легли, прежде всего, на плечи руководства завода, его директора Николая Александровича Романова.

Фото №89580. Фото.Романов Н. А. – директор завода в 1940-1943Эвакуация и восстановление завода на новом месте легли, прежде всего, на плечи руководства завода, его директора Николая Александровича Романова. Коренной москвич, он пришел на завод в 1918 году тринадцатилетним подростком. Начал работать учеником, затем слесарем-инструментальщиком. Окончив Московскую промакадемию, по направлению от завода, работал заместителем, затем начальником инструментального цеха. С 1939 года, более года проходил стажировку в США. С марта 1940 года был назначен директором завода. Сильный и волевой человек он сумел сплотить вокруг себя коллектив в это трудное военное время.

Фото №89580. Фото.Романов Н. А. – директор завода в 1940-1943Эвакуация и восстановление завода на новом месте легли, прежде всего, на плечи руководства завода, его директора Николая Александровича Романова. Коренной москвич, он пришел на завод в 1918 году тринадцатилетним подростком. Начал работать учеником, затем слесарем-инструментальщиком. Окончив Московскую промакадемию, по направлению от завода, работал заместителем, затем начальником инструментального цеха. С 1939 года, более года проходил стажировку в США. С марта 1940 года был назначен директором завода. Сильный и волевой человек он сумел сплотить вокруг себя коллектив в это трудное военное время.Коренной москвич, он пришел на завод в 1918 году тринадцатилетним подростком. Начал работать учеником, затем слесарем-инструментальщиком. Окончив Московскую промакадемию, по направлению от завода, работал заместителем, затем начальником инструментального цеха. С 1939 года, более года проходил стажировку в США. С марта 1940 года был назначен директором завода. Сильный и волевой человек он сумел сплотить вокруг себя коллектив в это трудное военное время. Коллективу завода, в ограниченные сроки, пришлось выполнить огромный объем работ по демонтажу оборудования, погрузке и отправке по железной дороге материальных ценностей и людей. Всего было отправлено в Казань 624 единицы технологического оборудования, детали и узлы незавершенного производства почти на 2 миллиона рублей, все запасы материалов, оснастки и инструментов. Выехали 1369 работников завода, большинство из них с семьями, всего около 5000 человек. В конце октября прекратили подачу железнодорожных вагонов, и часть имущества осталась в Москве. Из-за отсутствия железнодорожных вагонов сотни рабочих и десятки инженерно-технических работников не прибыли на новое место.

По прибытии в Казань специалисты дали заключение: площади института без перепланировки, усиления полов и межэтажных перекрытий не пригодны под промышленное производство. Кроме главного трехэтажного и одного двухэтажного кирпичных зданий, большинство строений были бревенчатые. Недостаточны мощности электро-тепло-водоснабжения и канализационной сети, нет помещений под склады, нет дорог на территории, негде размещать людей. Конец октября – холод, дождь, грязь… Новая база, новые проблемы.

А приказ наркома авиационной промышленности был кратким: восстановить завод в течение одного месяца. В условиях военного времени другим он и не мог быть. Авиационные приборы ждали крупные оборонные заводы и авиационные части. Восстановление производства требовало огромного напряжения сил и высокой организованности всего коллектива, энергичных и оперативных действий руководства завода, действенной помощи местных органов власти.

По решению исполкомов городского и районного Советов депутатов трудящихся в короткие сроки людей разместили в общежитиях пединститута и университета, многих подселили в порядке уплотнения к горожанам, часть временно проживала в фойе кинотеатра «Унион», позже кинотеатр «Родина», мечети по ул.Татарстан и в театре им. Г.Камала.

Фото №38078. Фото. Климов С.В. слесарь – инструментальщик. 1940-еКлимов Сергей Васильевич на заводе работал с 1924 слесарем-инструментальщиком. Эвакуировался из Москвы вместе с заводом. Работал мастером и был бессменным секретарем партийной организации инструментального цеха.

Фото №38078. Фото. Климов С.В. слесарь – инструментальщик. 1940-еКлимов Сергей Васильевич на заводе работал с 1924 слесарем-инструментальщиком. Эвакуировался из Москвы вместе с заводом. Работал мастером и был бессменным секретарем партийной организации инструментального цеха.Начались работы по восстановлению завода. Наличный автогужевой транспорт и часть работников мобилизовали на вывоз с железнодорожной станции оборудования и других материальных ценностей. Отдел капитального строительства (начальник Н.Ф.Пименов) возглавил строительные работы. Параллельно велся монтаж технологического оборудования. В последней декаде ноября 1941 года начал работать сборочный цех № 34 за счет запасов незавершенного производства. Затем приступили к работе механический, заготовительный и инструментальный цехи. К концу декабря встали в строй действующих все производственные цехи. В январе 1942 года завод уже выдал столько продукции, сколько на прежней базе в Москве. И с каждым месяцем объем производства рос, заказчики получали все больше заводской продукции. Однако завод работал еще не на полную мощность.

Основная причина была в необходимости выполнения большого объема капитальных строительно-монтажных работ, а также острый дефицит рабочей силы. Но к осени 1942 года основные работы были завершены: подготовлено 16 тысяч квадратных метров производственных площадей; проложено 600 погонных метров водопроводных и канализационных сетей; протянуто 5 километров высоковольтной электролинии от ТЭЦ до завода. Построены и сданы в эксплуатацию трансформаторная подстанция мощностью 880 Квт, котельная, холодильно-аммиачная камера, внутризаводская телефонная станция на 200 номеров, диспетчерский пульт на 40 номеров и другие объекты производственного и бытового назначения. Все это позволило обеспечить пуск всех производственных и вспомогательных цехов, организовать ремонтно-механический цех и термическую мастерскую, завершить оборудование контрольно-сдаточного цеха, центральной и холодильно-аммиачной лабораторий.

Кроме того, сразу по прибытии, часть институтских помещений, в частности деревянные строения, стали реконструировать под жилье. Начали строить новые бревенчатые дома на заводской территории и рядом. К концу 1942 года завод уже имел 2 тысячи квадратных метров жилплощади. Всего, начав с нуля, к концу 1944 года завод имел около 3000 квадратных метров жилфонда. Жилье было без коммунальных удобств, коридорная система, кухня на несколько семей, но жить в нем пока было можно. В этих домах и в общежитии проживали 600 работников завода, половина из них с семьями.

Почти весь объем строительно-монтажных работ был выполнен силами завода. Сотни рабочих и специалистов производственных цехов месяцами работали строителями и монтажниками, в то время как производство само остро нуждалось в рабочей силе. В ноябре 1941 года в сборочном цехе № 34 на отдельных участках работали лишь по 2-3 квалифицированных сборщика.

На новом месте в Казани руководство завода столкнулось с очень серьезной проблемой – нехваткой кадров. Многие из квалифицированных опытных рабочих, на которых до войны держалось производство, ушли на фронт, часть остались в Москве.

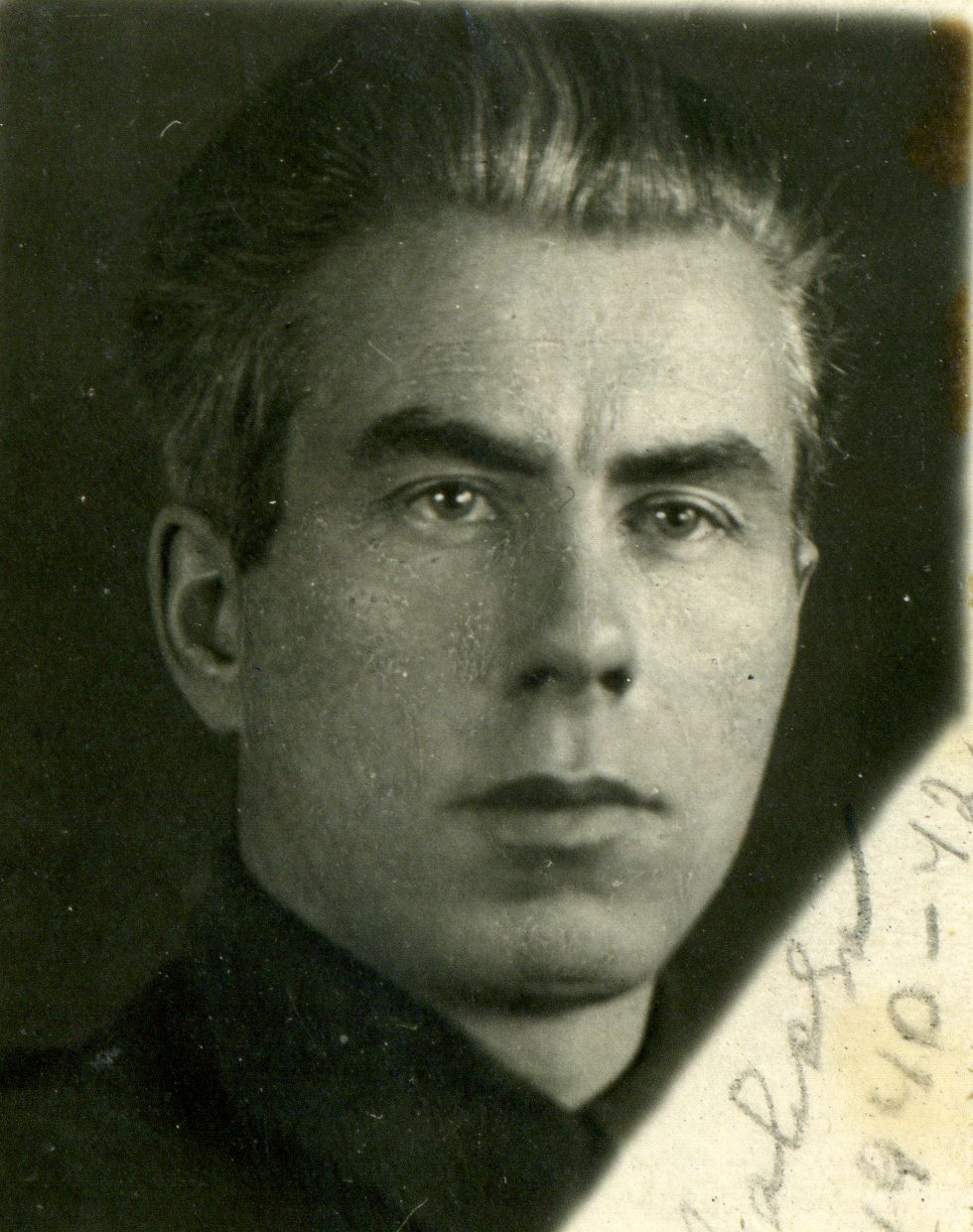

Фото №89668. Фото. Чиж Р. В.- участник Великой Отечественной войны.1940-е

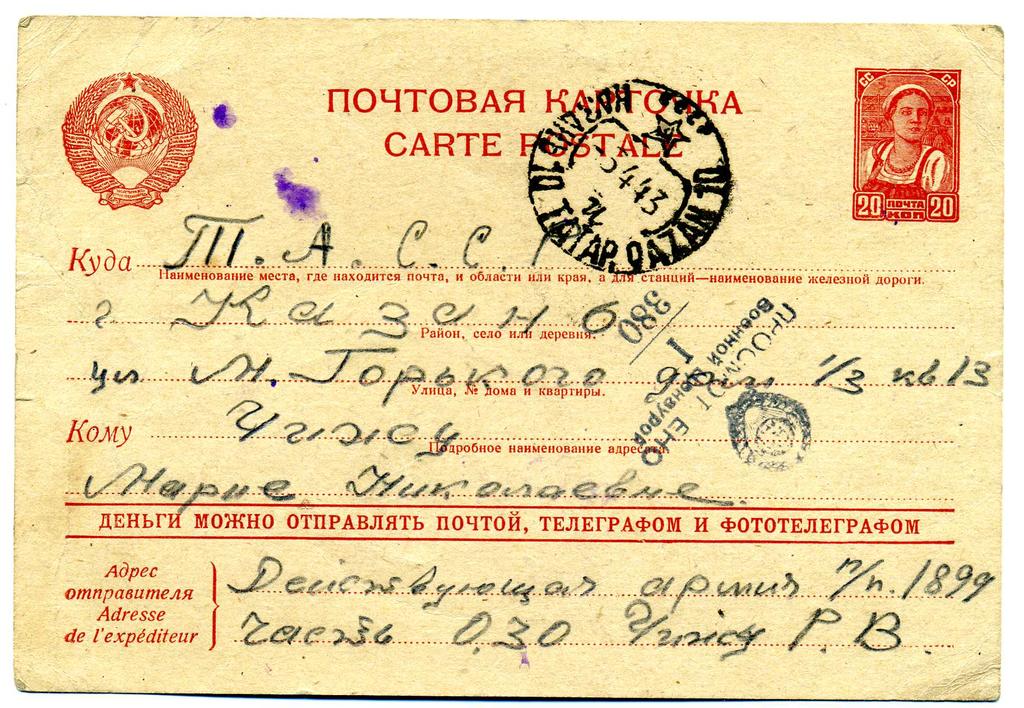

Фото №89668. Фото. Чиж Р. В.- участник Великой Отечественной войны.1940-е Фото №89795. Почтовая карточка Чижу М.Н. март,1943

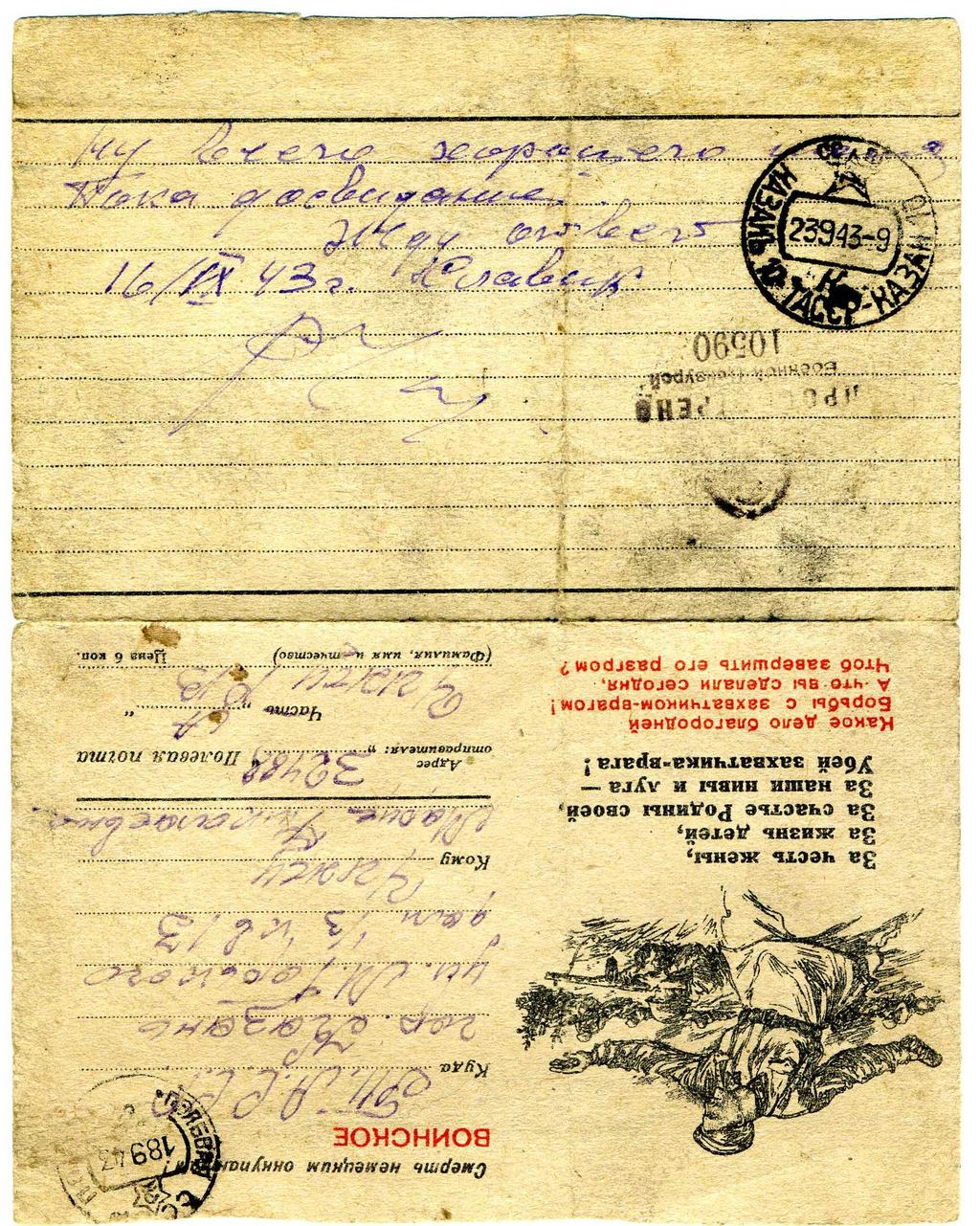

Фото №89795. Почтовая карточка Чижу М.Н. март,1943 Фото №89790. Письмо на бланке Чижу М.Н. сентябрь,1943

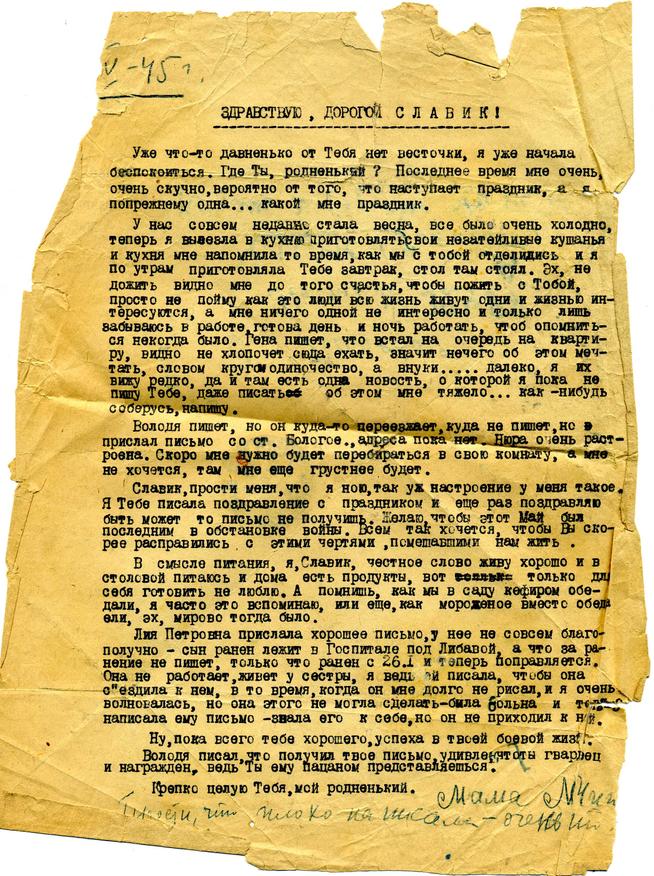

Фото №89790. Письмо на бланке Чижу М.Н. сентябрь,1943 Фото №89845. Письмо Чиж М.Н. сыну.1945 (напечатано на машинке)

Фото №89845. Письмо Чиж М.Н. сыну.1945 (напечатано на машинке)С весны 1942 года среди некоторой части москвичей усиливалось стремление к реэвакуации и некоторым удавалось выехать обратно в Москву. Поэтому руководству завода и подразделений постоянно приходилось заниматься приемом людей на работу и их обучением.

Основным источником пополнения рабочих кадров были подростки и женщины-домохозяйки. В короткие сроки отдел кадров принял десятки учащихся ремесленного училища № 4, женщин, сотни подростков. Но при приеме женщин возникли проблемы – с кем оставлять малолетних детей. Поэтому в начале 1942 года на заводской территории в бревенчатом доме открыли детский сад, к концу года его расширили до 228 мест и открыли еще ясли. Ясли и сад дали возможность сотням женщин влиться в трудовой коллектив завода.

Почти все вновь принятые не имели заводской профессии, и нужно было время, чтобы подготовить достаточно профессиональную смену сборщиков, станочников, слесарей. Но этого времени не было. И начальники цехов совместно с отделом кадров организовали обучение учеников непосредственно на рабочих местах, привлекая для этого мастеров и квалифицированных рабочих. Первые итоги подготовки рабочих кадров и повышения их квалификации в военное время подвела заводская конференция в сентябре 1942 года. К этому времени было подготовлено 549 рабочих. На заводе был открыт филиал школы ФЗО № 27, возглавляемый мастером Б.И.Малеевым. Всего за период с 1942 по 1945 гг. было подготовлено 2000 новых рабочих.

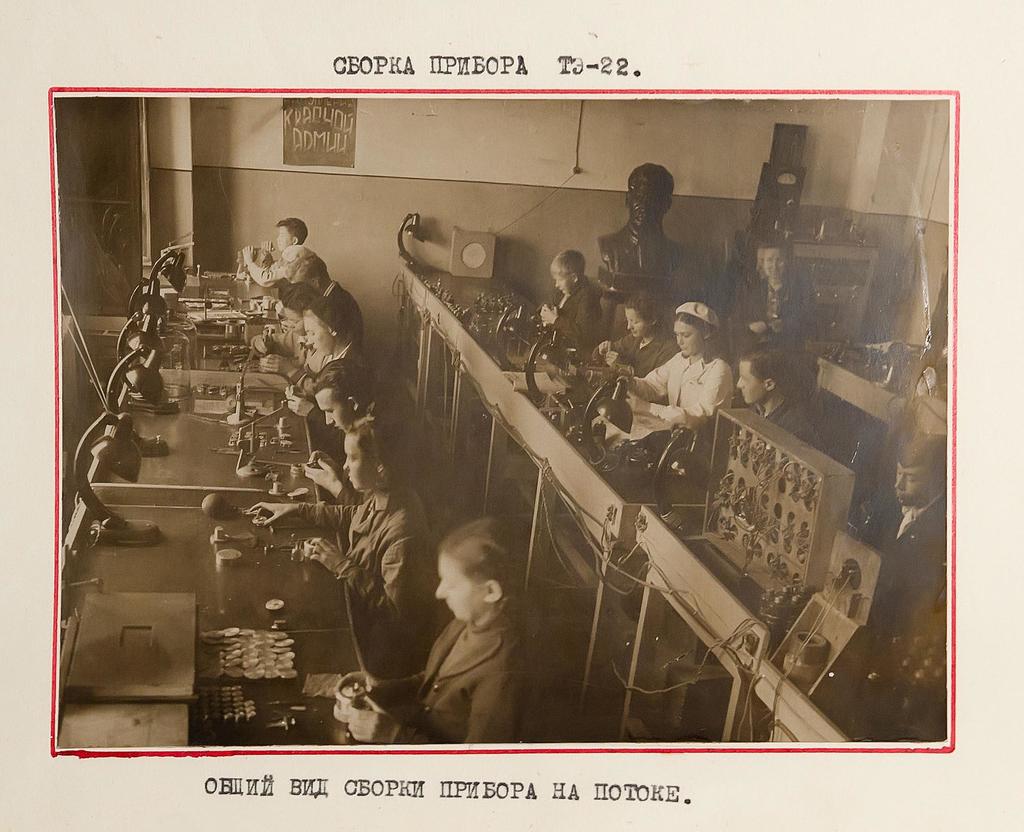

Фото №38218. Фото. Общий вид сборки прибора тахометр ТЭ - 22 на потоке. 1942

Фото №38218. Фото. Общий вид сборки прибора тахометр ТЭ - 22 на потоке. 1942В труде и учебе мужала и повышала свое мастерство молодежь. Многие пришли на завод 14-17-летними подростками, встали на трудовую вахту вместо старших братьев и отцов ушедших на фронт. Они в короткие сроки овладели избранной профессией, работали самоотверженно и постепенно становились ударниками и стахановцами. Именно из таких подростков состояла бригада мастера сборочного цеха 34 И.М.Кошлева. В начале 1942 года подросток Леша Царев по совету старшего брата, ушедшего на фронт, поступил на завод. В механическом цехе № 3 он быстро освоил профессию токаря, вскоре стал ударником и затем стахановцем. Через два года возглавил фронтовую бригаду токарей. Он успешно учился в вечерней школе, принимал активное участие в работе комсомольской организации цеха и в заводской многотиражной газете «Стахановец». В одном из своих стихотворений, опубликованном в газете, Алексей писал: «Нашей армии родной и славной, в годовщину пламенный привет! Пусть живет и здравствует, родная, на дела решающих побед!»

Фото №89673. Фото. Бригада мастера Кошлева И.М.1940-еВ труде и учебе мужала и повышала свое мастерство молодежь. Многие пришли на завод 14-17-летними подростками, встали на трудовую вахту вместо старших братьев и отцов ушедших на фронт. Они в короткие сроки овладели избранной профессией, работали самоотверженно и постепенно становились ударниками и стахановцами. Именно из таких подростков состояла бригада мастера сборочного цеха 34 И.М. Кошлева

Фото №89673. Фото. Бригада мастера Кошлева И.М.1940-еВ труде и учебе мужала и повышала свое мастерство молодежь. Многие пришли на завод 14-17-летними подростками, встали на трудовую вахту вместо старших братьев и отцов ушедших на фронт. Они в короткие сроки овладели избранной профессией, работали самоотверженно и постепенно становились ударниками и стахановцами. Именно из таких подростков состояла бригада мастера сборочного цеха 34 И.М. КошлеваСотни подростков пошли работать, бросив школу. Многие из них страстно желали продолжить учебу. Партбюро и комитет ВЛКСМ добились в 1943 году открытия на заводе вечерней школы рабочей молодежи. Трудно, было работать и учиться. Работали подростки, наравне с взрослыми, часто недосыпая. Но велико у них было стремление наверстать упущенное. Впоследствии молодые рабочие, пришедшие на завод в военное время, составили костяк рабочего коллектива. Десятки из них без отрыва от производства продолжали свое образование и успешно окончили вечерние школы, техникумы и ВУЗы. Именно они затем стали рабочими высокой квалификации, грамотными специалистами и умелыми организаторами производства.

Наряду с вопросами восстановления производства, расселения заводчан нужно было решать и другие вопросы улучшения их труда и быта. На заводе организовали душевую комнату, санпропускник и прачечную, открыли сапожную и пошивочную мастерские, парикмахерскую. Еще в октябре 1941 года организовали заводскую столовую на 200 посадочных мест, затем ее расширили до 300 мест. Завтраки и обеды отпускались за счет продкарточек. Этого было недостаточно. Нужно было изыскать дополнительные источники получения продуктов питания.

В этих целях, согласно постановлению Госкомитета Обороны и приказа наркома, в марте 1942 года на заводе создается отдел рабочего снабжения. Отделу передали заводскую столовую, продовольственный и промтоварный магазины горторготдела и овощеживотноводческий совхоз треста № 1 пригородного хозяйства. Совхоз имел 303 га пашни, 38 коров, 90 свиней, 57 лошадей, 4 колесных трактора, животноводческие и подсобные помещения и сооружения. Профком добился выделения 17 га земли у деревни Кокушкино под индивидуальные огороды и посадку картофеля. Огородничеством стали заниматься около 900 человек. Так возникло подсобное хозяйство, которое позволило организовать улучшенное питание стахановцев, выдавать молоко работникам с вредными условиями труда, а также улучшить питание детей в саду и яслях.

Не менее сложной была проблема обеспечения завода и его работников топливом. В связи с временной потерей Донецкого и Подмосковного угольных бассейнов в стране резко ухудшилось снабжение каменным углем. В наших условиях уголь можно было заменить дровами и торфом. На заводе создали лесотопливный отдел с лесозаготовительным участком. Только в 1942 году ЛТО организовал заготовку 13 тысяч кубометров дров, а затем ежегодно заготавливал по 20 тысяч. Но как доставить дрова на завод? Ведь завод имел ограниченное количество транспорта: 3 автомашины и несколько лошадей. Бензина тоже давали ограниченно. Вынуждены были проложить 900 метров трамвайных путей от конечной остановки на Арском поле до завода. На трамвайных вагонах – платформах, в основном в ночное время, вывозили дрова и другие грузы с железнодорожной станции и речного порта.

Тяжелое военное время, но жизнь брала свое, и вскоре в бывшем актовом зале начали демонстрировать кинофильмы. Здесь же при активном участии комсомольцев и профкома заработали кружки художественной самодеятельности. Стали устраивать концерты и вечера молодежи. Члены кружков художественной самодеятельности принимали участие в районных и городских смотрах, выступали с концертами в подшефных госпитале и колхозе. Футбольные и волейбольные команды завода также участвовали в соревнованиях в районе и в городе.

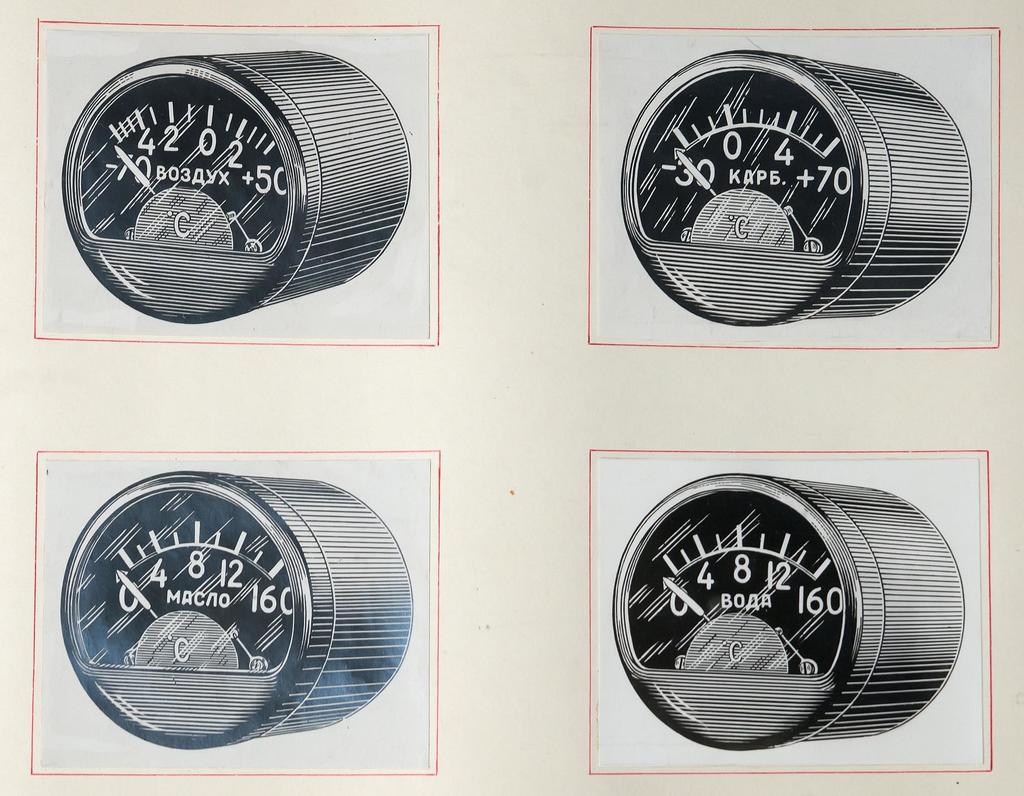

Весной 1942 года окончательно был определен производственно-технический профиль завода – выпуск приборов моторной группы: электрические тахометры и термометры цилиндра, карбюратора, воздуха, масла, воды, газа, газоанализаторы для измерения состава рабочей смеси воздух бензин.

Фото №38186. Продукция завода 1941-1945.Термометры масла ТМЭ-6, карбюратора ТКЭ-6, воздуха ТВЭ-6, цилиндра ТЦТ-9.Весной 1942 года окончательно был определен производственно-технический профиль завода – выпуск приборов моторной группы: электрические тахометры и термометры цилиндра, карбюратора, воздуха, масла, воды, газа, газоанализаторы для измерения состава рабочей смеси воздух бензин.

Фото №38186. Продукция завода 1941-1945.Термометры масла ТМЭ-6, карбюратора ТКЭ-6, воздуха ТВЭ-6, цилиндра ТЦТ-9.Весной 1942 года окончательно был определен производственно-технический профиль завода – выпуск приборов моторной группы: электрические тахометры и термометры цилиндра, карбюратора, воздуха, масла, воды, газа, газоанализаторы для измерения состава рабочей смеси воздух бензин. Фото №38226. Термометр цилиндра ТЦТ-9 выпускался заводом с 1941

Фото №38226. Термометр цилиндра ТЦТ-9 выпускался заводом с 1941 Фото №38230. Прибор тахометр ТЭ - 22 выпускался заводом с 1941

Фото №38230. Прибор тахометр ТЭ - 22 выпускался заводом с 1941 Фото №38234. Термометр масла ТМЭ-6 выпускался заводом с 1939Термометр масла ТМЭ-6, термометр воздуха ТВЭ-6, термометр карбюратора ТКЭ-6, термометр цилиндра ТЦТ-5, тахометр ТЭ-21 выпускались заводом с 1939 года

Фото №38234. Термометр масла ТМЭ-6 выпускался заводом с 1939Термометр масла ТМЭ-6, термометр воздуха ТВЭ-6, термометр карбюратора ТКЭ-6, термометр цилиндра ТЦТ-5, тахометр ТЭ-21 выпускались заводом с 1939 года Фото №38238. удалить

Фото №38238. удалить Фото №38222. Tatfrontu.ru Photo archive

Фото №38222. Tatfrontu.ru Photo archiveПрофсоюзным комитетом было развернуто социалистическое соревнование. Стали популярны боевые задания. Они в полтора раза как минимум и более превышали нормы выработки. Например, бригада Г.Карпова литейного цеха в июне 1942 г. достигла 8-ми плавок в смену, вместо 4-х по норме. А августе, второму участку цеха № 12 дали боевое задание: за 9 дней, вместо обычных 20, изготовить форму для литья под давлением крайне важной детали. Выполнение задания возглавил слесарь высокой квалификации В.Привезенцев. Рабочие решили задание по изготовлению формы выполнить вне очереди, если потребуется, работать круглосуточно. Работали несколько дней и ночей, не уходя из цеха. Задерживала плоская шлифовка, а шлифовщика на участке не было. Слесарь А.Богомолов опять остался на ночь и к утру отшлифовал детали. Боевое задание было выполнено – форму изготовили в срок. Боевые задания, как и стахановские вахты, явились важным резервом повышения производительности труда.

Завод из месяца в месяц увеличивал объем производства. За 1942 год завод выпустил почти в 1,5 раза больше авиаприборов, чем в 1941 году. Однако, являясь ведущим по выпуску приборов винтомоторной группы, завод лимитировал работу ряда оборонных заводов. Положение надо было срочно поправлять. Были приняты ряд организационных мер. В том числе администрация и профком завода (председатель М.Я.Полубояринов) пересмотрели формы морального и материального поощрения заводчан. Учредили Гвардейские вымпелы, которые вручались победителям по итогам декады. При трехкратном получении вымпела в течение одного месяца предусматривалось увеличение премии до 20 процентов.

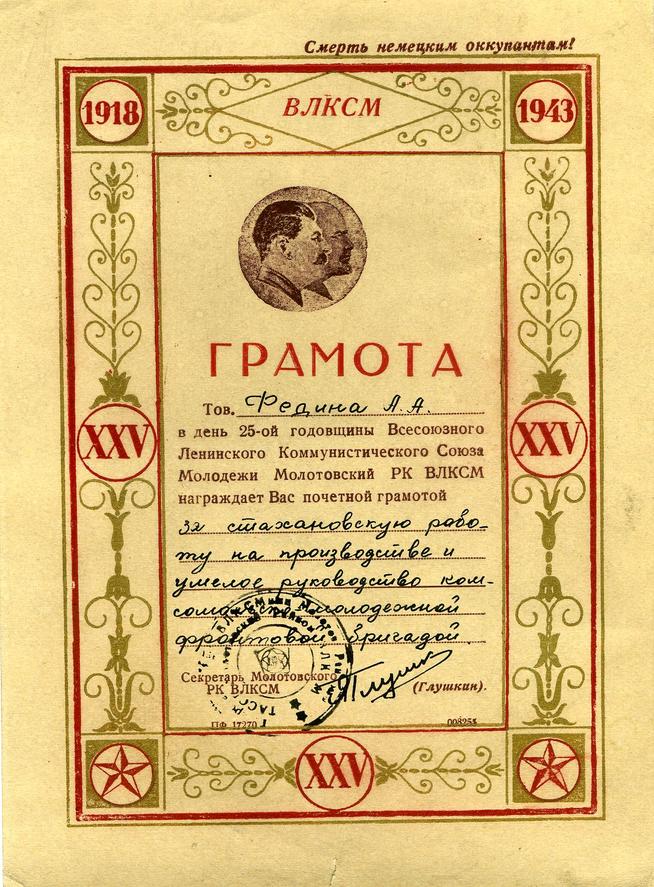

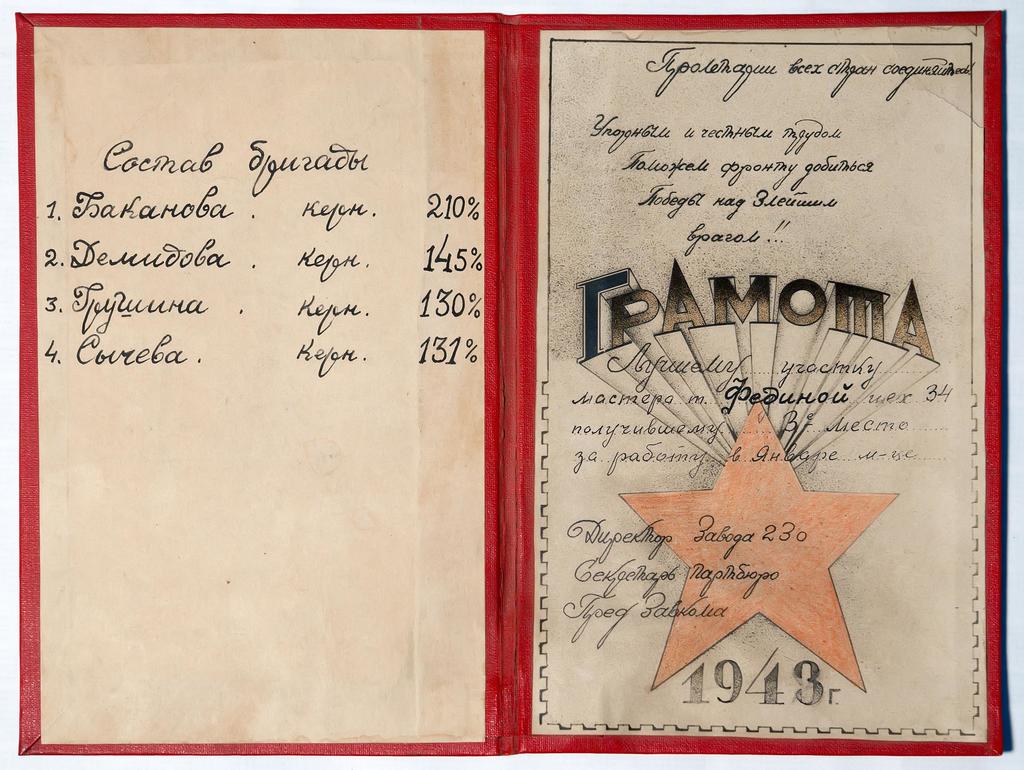

Проведенная организаторская работа, самоотверженный труд и трудовая инициатива всех работников завода дали положительные результаты. Годовой объем производства оборонной продукции за 1943 г. составил 263,2 процента к объему 1940 года. Удельный вес новых и модернизированных приборов составил 23,8 процента, тогда как в предыдущем году всего лишь 1,6 процента. Повысилось качество выпускаемых приборов. В сентябре – декабре 1943 года коллектив завода ежемесячно завоевывал второе место в социалистическом соревновании по отрасли. Весомей становился трудовой вклад комсомольско-молодежных фронтовых бригад, число которых росло с каждым месяцем. К концу 1944 года в цехах их было уже 80. 29 фронтовых бригад досрочно завершили выполнение годового задания. Они высвободили 49 рабочих, что на фоне нехватки рабочей силы было очень важно. В авангарде соревнования, организатором которого был заводской комитет ВЛКСМ, шла комсомольско-молодежная бригада имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, возглавляемая Граней Фединой. Ее бригада еще в конце 1942 года удостоилась звания «стахановской». Это почетное звание присваивалось бригаде, которая в течение трех месяцев подряд успешно выполняла производственное задание.

Фото №89615. Фото. Комсомольско-молодежная фронтовая бригада А. Фединой им. Л. Чайкиной.1943

Фото №89615. Фото. Комсомольско-молодежная фронтовая бригада А. Фединой им. Л. Чайкиной.1943 Фото №89620. Грамота Молотовского РК ВЛКСМ А.Фединой – бригадиру комсомольско-молодежной фронтовой бригады. 1943

Фото №89620. Грамота Молотовского РК ВЛКСМ А.Фединой – бригадиру комсомольско-молодежной фронтовой бригады. 1943 Фото №38130. Грамота Г.Фединой – бригадиру комсомольско-молодежной фронтовой бригады 1943Завод из месяца в месяц увеличивал объем производства и за 1942 год выпустил почти в 1,5 раза больше авиаприборов, чем в 1941 году. Однако, являясь ведущим по выпуску приборов винтомоторной группы, завод лимитировал работу ряда оборонных предприятий. Положение надо было срочно исправлять. Были приняты организационные меры. В том числе администрация и профком завода (председатель М.Я. Полубояринов) пересмотрели формы морального и материального поощрения заводчан. Учредили Гвардейские вымпелы, которые вручались победителям по итогам декады. При трехкратном получении вымпела в течение одного месяца предусматривалось увеличение премии до 20 процентов.

Проведенная организаторская работа, самоотверженный труд и трудовая инициатива всех работников завода дали положительные результаты. Годовой объем производства оборонной продукции за 1943 год. составил 263,2 процента к объему 1940 года. Удельный вес новых и модернизированных приборов составил 23,8 процента, тогда как в предыдущем году всего лишь 1,6 процента. Повысилось качество выпускаемых приборов. В сентябре – декабре 1943 года коллектив завода ежемесячно завоевывал второе место в социалистическом соревновании по отрасли. Весомей становился трудовой вклад комсомольско-молодежных фронтовых бригад, число которых росло с каждым месяцем. К концу 1944 года в цехах их было уже 80. 29 фронтовых бригад досрочно завершили выполнение годового задания. Они высвободили 49 рабочих, что на фоне нехватки рабочей силы было очень важно. В авангарде соревнования, организатором которого был заводской комитет ВЛКСМ, шла комсомольско-молодежная бригада имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, возглавляемая Граней Фединой. Ее бригада еще в конце 1942 года удостоилась звания «стахановской». Это почетное звание присваивалось бригаде, которая в течение трех месяцев подряд успешно выполняла производственное задание.

Фото №38130. Грамота Г.Фединой – бригадиру комсомольско-молодежной фронтовой бригады 1943Завод из месяца в месяц увеличивал объем производства и за 1942 год выпустил почти в 1,5 раза больше авиаприборов, чем в 1941 году. Однако, являясь ведущим по выпуску приборов винтомоторной группы, завод лимитировал работу ряда оборонных предприятий. Положение надо было срочно исправлять. Были приняты организационные меры. В том числе администрация и профком завода (председатель М.Я. Полубояринов) пересмотрели формы морального и материального поощрения заводчан. Учредили Гвардейские вымпелы, которые вручались победителям по итогам декады. При трехкратном получении вымпела в течение одного месяца предусматривалось увеличение премии до 20 процентов.

Проведенная организаторская работа, самоотверженный труд и трудовая инициатива всех работников завода дали положительные результаты. Годовой объем производства оборонной продукции за 1943 год. составил 263,2 процента к объему 1940 года. Удельный вес новых и модернизированных приборов составил 23,8 процента, тогда как в предыдущем году всего лишь 1,6 процента. Повысилось качество выпускаемых приборов. В сентябре – декабре 1943 года коллектив завода ежемесячно завоевывал второе место в социалистическом соревновании по отрасли. Весомей становился трудовой вклад комсомольско-молодежных фронтовых бригад, число которых росло с каждым месяцем. К концу 1944 года в цехах их было уже 80. 29 фронтовых бригад досрочно завершили выполнение годового задания. Они высвободили 49 рабочих, что на фоне нехватки рабочей силы было очень важно. В авангарде соревнования, организатором которого был заводской комитет ВЛКСМ, шла комсомольско-молодежная бригада имени Героя Советского Союза Лизы Чайкиной, возглавляемая Граней Фединой. Ее бригада еще в конце 1942 года удостоилась звания «стахановской». Это почетное звание присваивалось бригаде, которая в течение трех месяцев подряд успешно выполняла производственное задание.В годы войны ярко проявилась творческая инициатива рабочих и инженерно-технических работников. Только за 1944 год было внедрено 53 оргтехмероприятия с общей эффективностью 824 тысячи рублей. Внедрение рационализаторского предложения Архипова и Иоффе на изменение конструкции ротора генератора и метода его намагничивания дало условную годовую экономию 113 тысяч рублей. Всего за годы войны было внедрено 264 рационализаторских предложения с экономическим эффектом более 1,5 миллионов рублей.

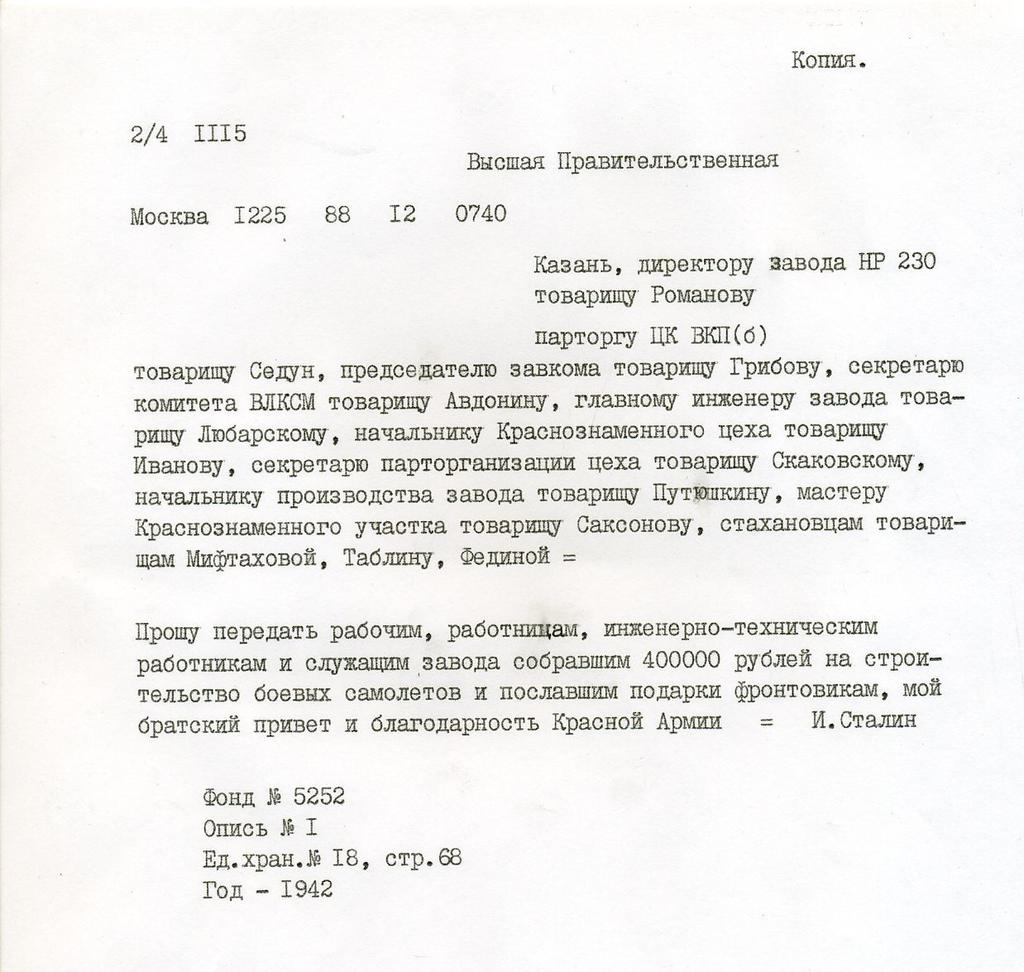

Не только своим ударным, самоотверженным трудом труженики тыла приближали День Победы, было много и других славных дел и патриотических начинаний. Ежегодно успешно проходила подписка на Государственный военный заем. Только в апреле 1942 года, подписавшись на Госзаем, заводчане дали стране взаймы 106,7 процента своего среднемесячного заработка. Активно участвовали работники завода в распространении денежно-вещевой лотереи. В 1944 году они приобрели лотерейных билетов на сумму более 270 тысяч рублей. Как и весь советский народ, работники завода участвовали в патриотическом движении за сбор средств на вооружение Красной Армии. Осенью 1942 года, за короткое время, они добровольно внесли 400 тысяч рублей на строительство боевых самолетов. В 1943-1944 гг. коллектив завода передал в фонд помощи славным партизанам Украины и Белоруссии более 200 тысяч рублей. В апреле 1943 года завод отправил в помощь возрождающемуся из руин Сталинграду 138 единиц оборудования, 6800 единиц инструмента, прочих изделий – 800, 2 тонны стройматериалов, 500 пар ботинок. Патриотизм заводчан был отмечен благодарностью, которую от имени Красной Армии выразил Председатель Госкомитета Обороны И.В.Сталин в своей телеграмме.

Фото №89643. Правительственная телеграмма от И.В.Сталина. 1942.(Копия)Не только своим ударным, самоотверженным трудом труженики тыла приближали День Победы, было много и других славных дел и патриотических начинаний. Ежегодно успешно проходила подписка на Государственный военный заем. Только в апреле 1942 года, подписавшись на Госзаем, заводчане дали стране взаймы 106,7 процента своего среднемесячного заработка. Активно участвовали работники завода в распространении денежно-вещевой лотереи. В 1944 году они приобрели лотерейных билетов на сумму более 270 тысяч рублей. Как и весь советский народ, работники завода участвовали в патриотическом движении за сбор средств на вооружение Красной Армии. Осенью 1942 года, за короткое время, они добровольно внесли 400 тысяч рублей на строительство боевых самолетов. В 1943-1944 гг. коллектив завода передал в фонд помощи славным партизанам Украины и Белоруссии более 200 тысяч рублей. В апреле 1943 года завод отправил в помощь возрождающемуся из руин Сталинграду 138 единиц оборудования, 6800 единиц инструмента, прочих изделий – 800, 2 тонны стройматериалов, 500 пар ботинок. Патриотизм заводчан был отмечен благодарностью, которую от имени Красной Армии выразил Председатель Госкомитета Обороны И.В.Сталин в своей телеграмме

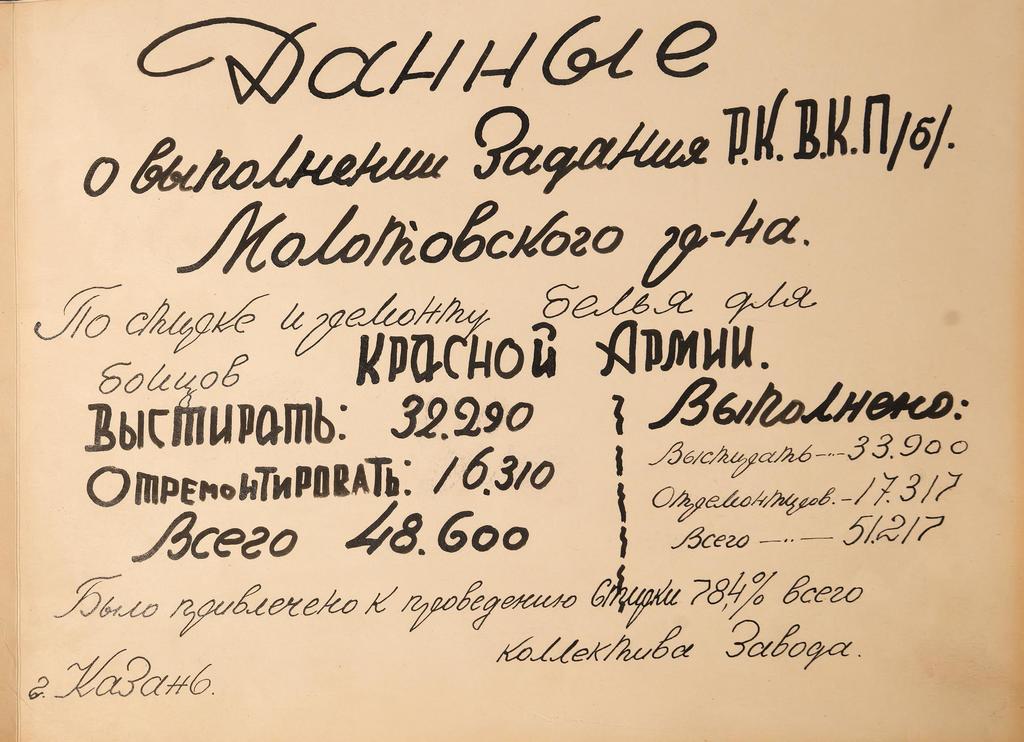

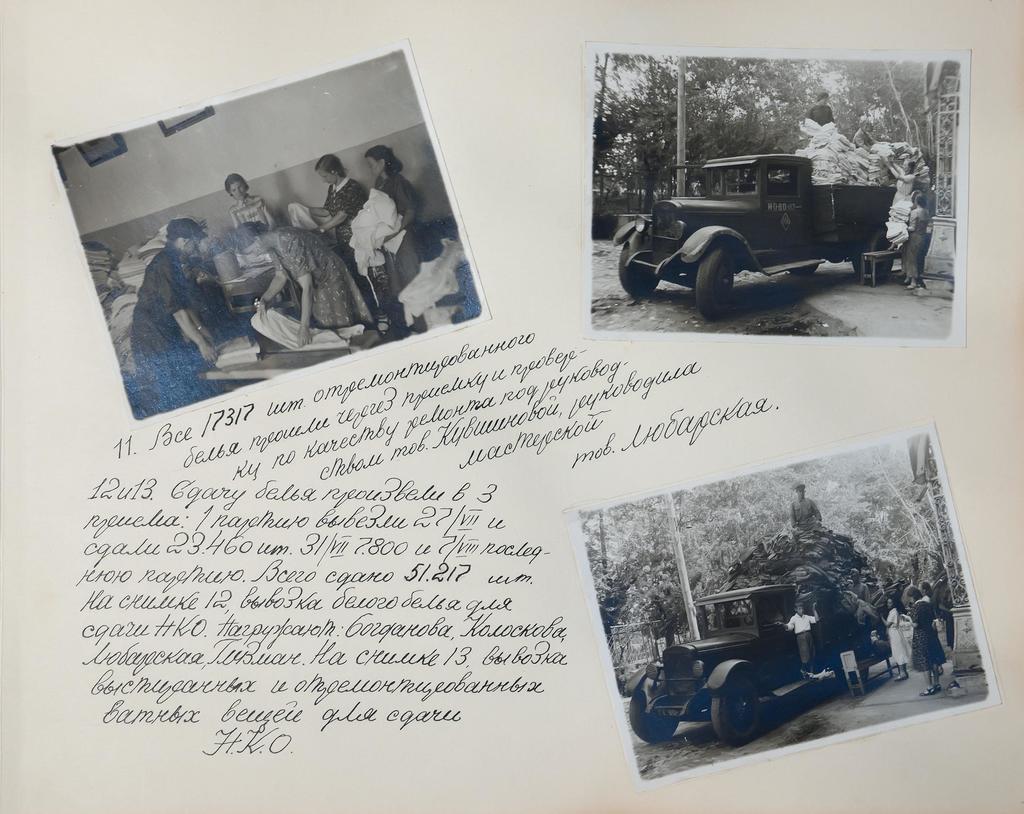

Фото №89643. Правительственная телеграмма от И.В.Сталина. 1942.(Копия)Не только своим ударным, самоотверженным трудом труженики тыла приближали День Победы, было много и других славных дел и патриотических начинаний. Ежегодно успешно проходила подписка на Государственный военный заем. Только в апреле 1942 года, подписавшись на Госзаем, заводчане дали стране взаймы 106,7 процента своего среднемесячного заработка. Активно участвовали работники завода в распространении денежно-вещевой лотереи. В 1944 году они приобрели лотерейных билетов на сумму более 270 тысяч рублей. Как и весь советский народ, работники завода участвовали в патриотическом движении за сбор средств на вооружение Красной Армии. Осенью 1942 года, за короткое время, они добровольно внесли 400 тысяч рублей на строительство боевых самолетов. В 1943-1944 гг. коллектив завода передал в фонд помощи славным партизанам Украины и Белоруссии более 200 тысяч рублей. В апреле 1943 года завод отправил в помощь возрождающемуся из руин Сталинграду 138 единиц оборудования, 6800 единиц инструмента, прочих изделий – 800, 2 тонны стройматериалов, 500 пар ботинок. Патриотизм заводчан был отмечен благодарностью, которую от имени Красной Армии выразил Председатель Госкомитета Обороны И.В.Сталин в своей телеграммеСердечная признательность людей к защитникам Родины проявлялась в донорстве, посылке писем и подарков на фронт, шефстве над госпиталем, помощи инвалидам войны и семьям погибших. Подарки фронтовикам были скромные: сухари, кусочек сала, махорка или папиросы, кисет вышитый девичьей рукой, варежки или носки, даже белье, но они приносили с собой дух домашнего очага в далекие фронтовые окопы и землянки (фото 15). Сотни заводчан безвозмездно в течение всей войны сдавали свою кровь, чтобы вернуть жизнь и здоровье раненым бойцам. Комсомольская организация завода взяла шефство над госпиталем № 4642. Ежедневно десятки девушек шли в госпиталь. Они убирали палаты, стирали белье, приносили газеты, журналы, книги, цветы для раненых воинов, читали и писали от их имени письма. После двенадцатичасового рабочего дня женщины еще шли в заводскую прачечную, стирали и чинили солдатское белье. Велся строгий учет этой работы в специальном альбоме, который бережно хранится в музее завода.

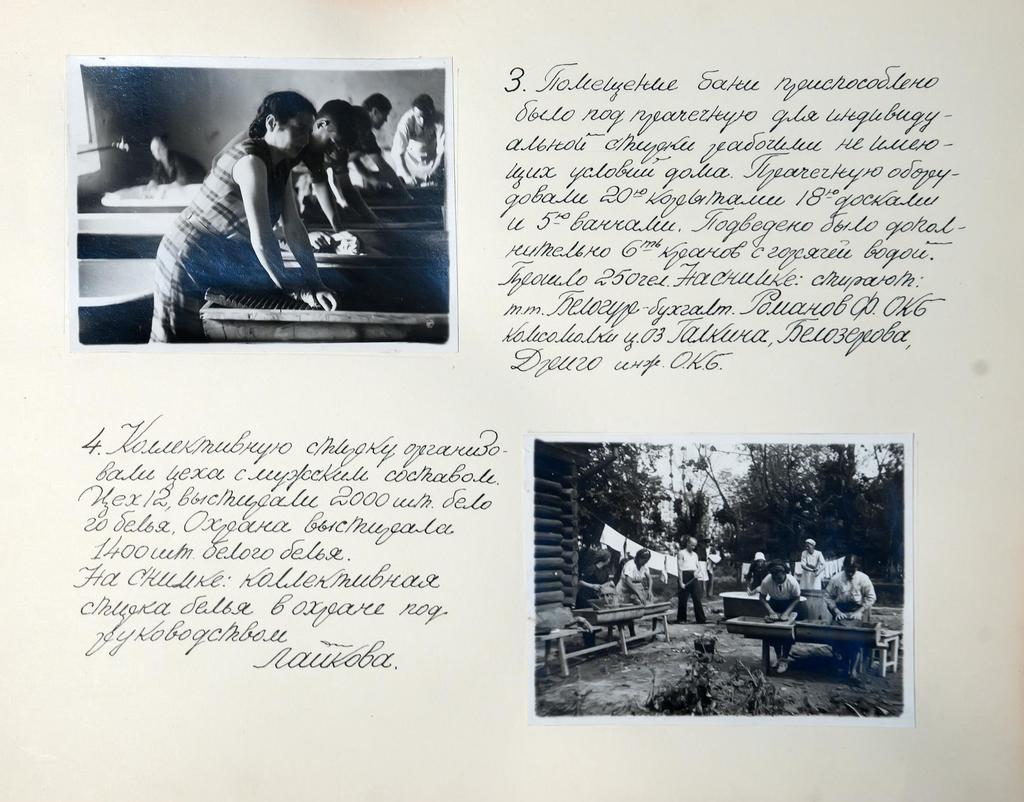

Фото №38090. Страница из альбома с данными о выполнении задания Молотовского РК ВКП(б) по стирке и ремонту белья для бойцов Красной Армии.

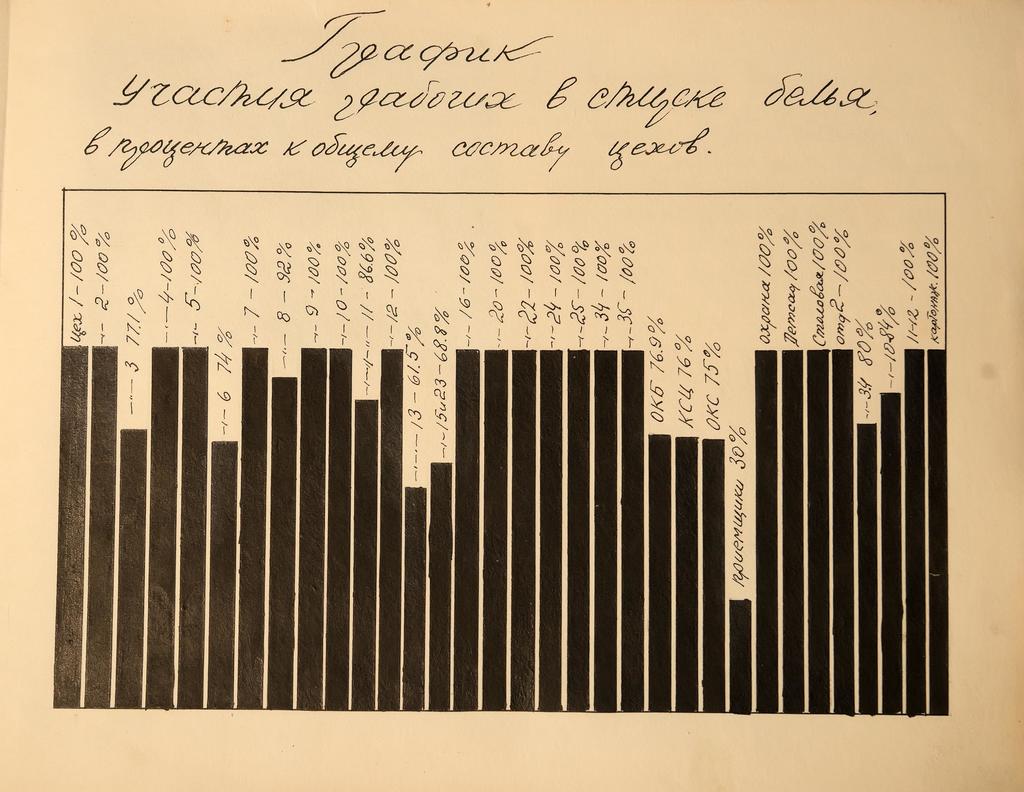

Фото №38090. Страница из альбома с данными о выполнении задания Молотовского РК ВКП(б) по стирке и ремонту белья для бойцов Красной Армии. Фото №38094. Страница из альбома с графиком участия рабочих в стирке белья

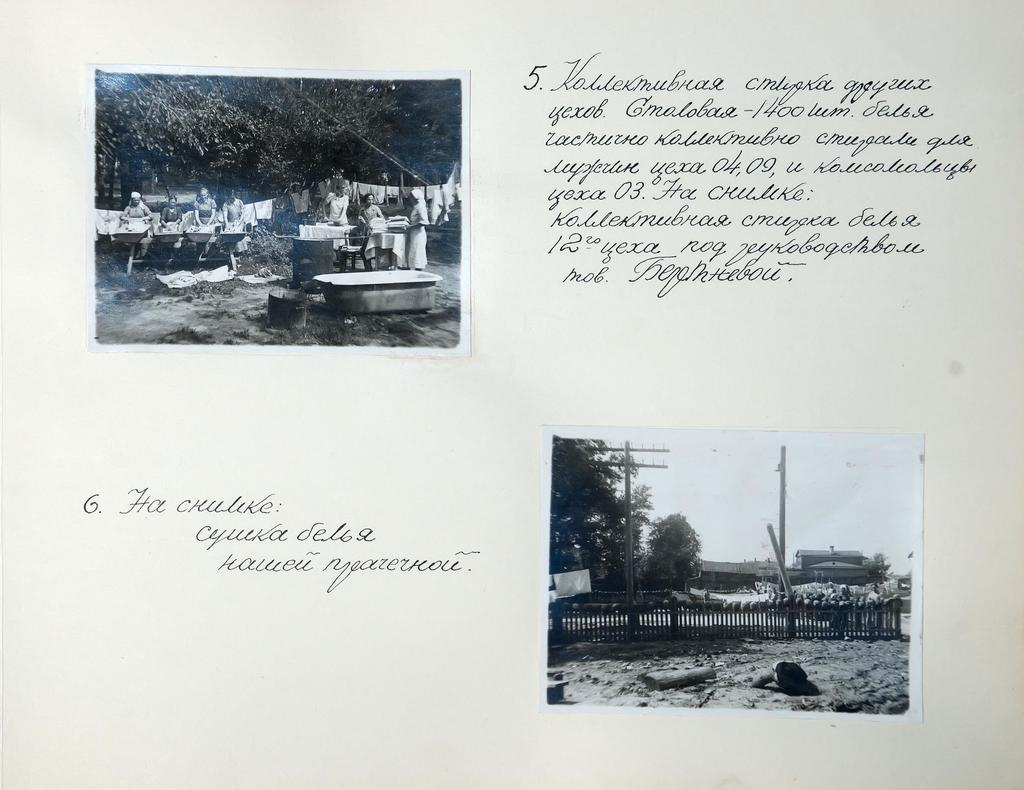

Фото №38094. Страница из альбома с графиком участия рабочих в стирке белья Фото №38102. Страница из альбома с фото о коллективной стирке белья на территории завода

Фото №38102. Страница из альбома с фото о коллективной стирке белья на территории завода Фото №38106. Страница из альбома с фото о коллективной стирке белья и сушке на территории завода

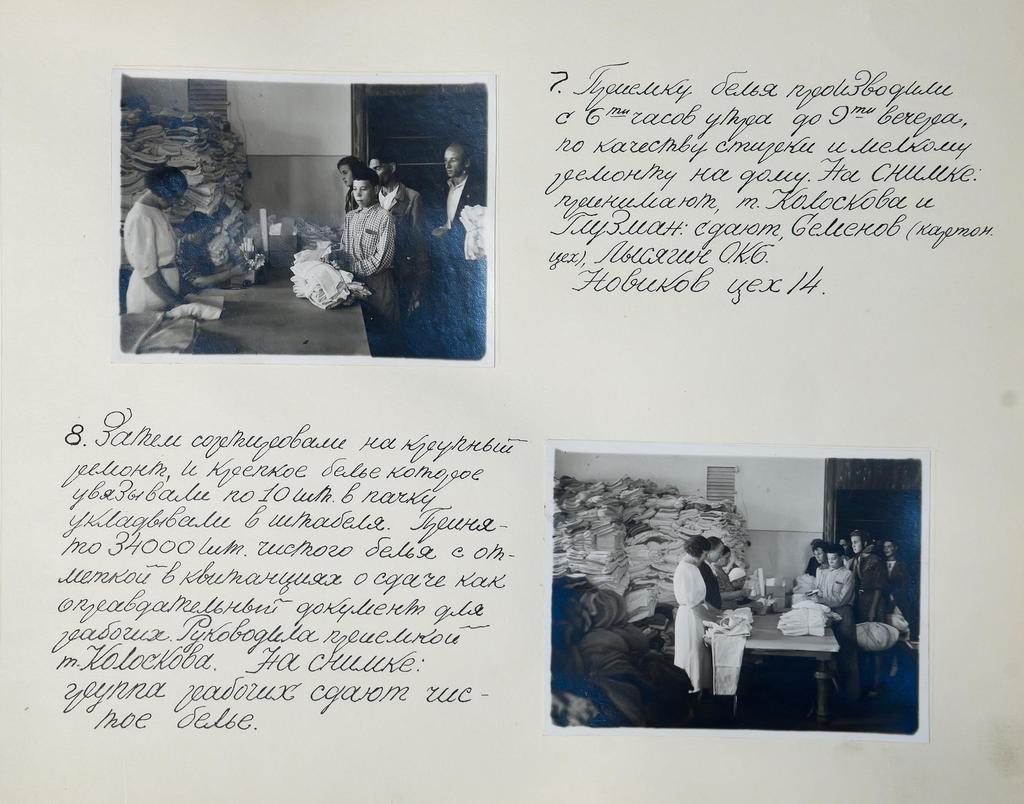

Фото №38106. Страница из альбома с фото о коллективной стирке белья и сушке на территории завода Фото №38110. Страница из альбома с фото о сдаче чистого белья и его сортировке

Фото №38110. Страница из альбома с фото о сдаче чистого белья и его сортировке Фото №89635. Фото. Прачечная на заводе № 230. 1942

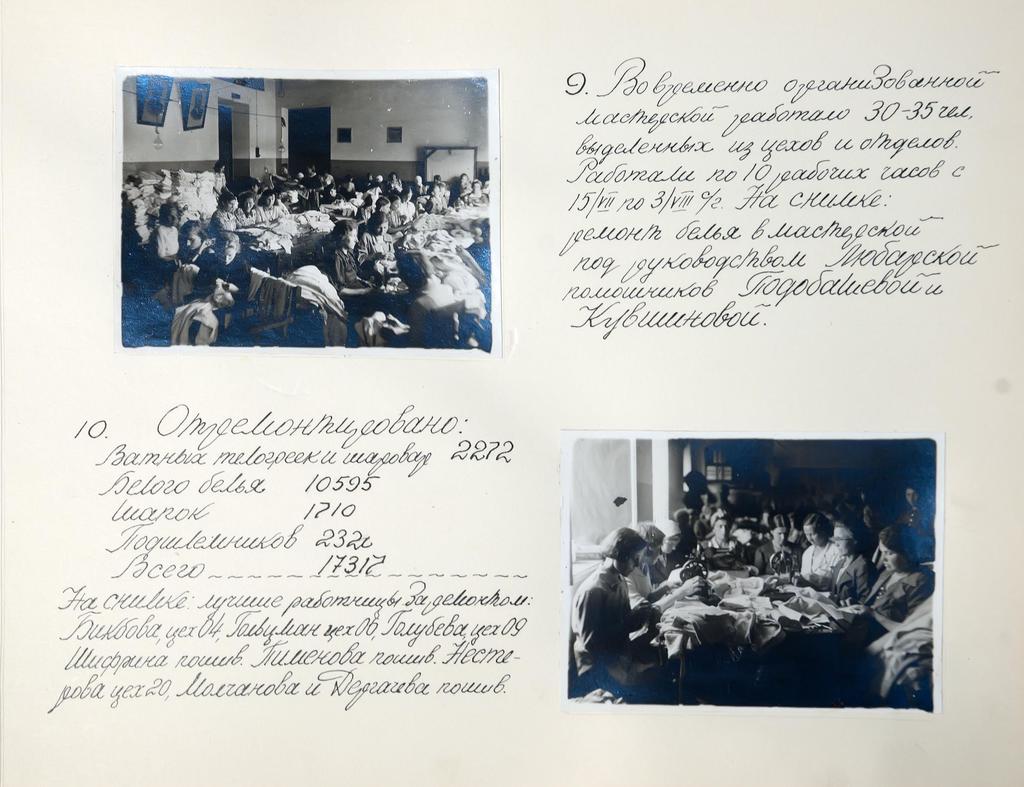

Фото №89635. Фото. Прачечная на заводе № 230. 1942 Фото №38114. Страница из альбома с фото мастерских по ремонту белья на территории завода

Фото №38114. Страница из альбома с фото мастерских по ремонту белья на территории завода Фото №38118. Страница из альбома с фото о приемке отремонтированного белья и его вывоз в НКО с территории завода

Фото №38118. Страница из альбома с фото о приемке отремонтированного белья и его вывоз в НКО с территории заводаМного добрых дел было на счету заводчан. Завод оказывал разностороннюю помощь подшефным колхозам. Для подшефной средней школы № 15 на ряду, с ежегодным ремонтом и оборудованием классных комнат, к началу 1944-1945 учебного года завод изготовил по 500 штук чернильниц и ручек, оснастил кухню и столовую инвентарем и посудой, обеспечил дровами. ОРСом был организован горячий завтрак для учащихся. По итогам первой четверти все отличники получили от шефов подарки – ранцы, пеналы, книги. С лета 1943 года начали работать заводской пионерский лагерь и детская дача. Сотни детей отдыхали летом в живописном месте на берегу Волги в Займищах, а их родители могли спокойно работать на производстве.

Великий ратный подвиг совершили советские воины, но и труженики тыла совершили трудовой подвиг. Они выиграли битву за металл и хлеб, за топливо и сырье, за создание грозной боевой техники и могучего вооружения. Победа над опасным и сильным противником была одержана в результате единства фронта и тыла.

Выполняя заказы авиационной, танковой и судостроительной промышленности, а также авиационных частей, коллектив завода в годы войны добился роста объема производства оборонной продукции в 3,5 раза по сравнению с 1940 годом).

Фото №89585. График роста выпуска продукции в 1940-1945 .Выполняя заказы авиационной, танковой и судостроительной промышленности, а также авиационных частей, коллектив завода в годы войны добился роста объема производства оборонной продукции в 3,5 раза по сравнению с 1940 годом. При этом обновилась вся номенклатура выпускаемых изделий. Приборы из поколения в поколение становились более точными и совершенными. Они соответствовали требованиям постоянно совершенствующейся боевой техники

Фото №89585. График роста выпуска продукции в 1940-1945 .Выполняя заказы авиационной, танковой и судостроительной промышленности, а также авиационных частей, коллектив завода в годы войны добился роста объема производства оборонной продукции в 3,5 раза по сравнению с 1940 годом. При этом обновилась вся номенклатура выпускаемых изделий. Приборы из поколения в поколение становились более точными и совершенными. Они соответствовали требованиям постоянно совершенствующейся боевой техникиПри этом обновилась вся номенклатура выпускаемых изделий. Приборы из поколения в поколение становились более точными и совершенными. Они соответствовали требованиям постоянно совершенствующейся боевой технике. В грамоте, которой наградил коллектив завода Совет ветеранов 4-ой гвардейской Киевской Краснознаменной Ордена Кутузова штурмовой авиационной дивизии, написано: «За обеспечение высококачественными приборами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и достойный вклад в разгром немецко-фашистких захватчиков».

Родина высоко оценила труд работников завода. В ходе войны 40 рабочих, руководящих и инженерно-технических работников были награждены орденами и медалями СССР. 1790 работников награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Фото №89648. Фото.Первая группа работников завода награжденных орденами и медалями за успешное выполнение заданий фронта. 1944

Родина высоко оценила труд работников завода. В ходе войны 40 рабочих, руководящих и инженерно-технических работников были награждены орденами и медалями СССР. 1790 работников награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Фото №89648. Фото.Первая группа работников завода награжденных орденами и медалями за успешное выполнение заданий фронта. 1944

Родина высоко оценила труд работников завода. В ходе войны 40 рабочих, руководящих и инженерно-технических работников были награждены орденами и медалями СССР. 1790 работников награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»Закончилась Великая Отечественная война. Наступил долгожданный мир. Надо было восстанавливать разрушенное и идти вперед по пути строительства мирной жизни. Но это уже другая страница истории страны и завода «Электроприбор».

Сегодня ОАО Казанский завод «Электроприбор» - современное предприятие с высоким интеллектуальным и техническим потенциалом, по-прежнему выпускает приборы и системы, используемые на всех типах самолетов, вертолетов, авиационных двигателей, производимых в России, зарекомендовал себя надежным партнером, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. За последнее десятилетие деятельность предприятия многократно отмечена Почетными дипломами Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации «Лучший Российский экспортер». В 2011 году завод стал дипломантом конкурса премии Правительства РТ за качество, а также «Лучший поставщик продукции машиностроения» седьмого Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ 2011».

Фото №38033. удалить

Фото №38033. удалить Фото №38038. Корпуса ОАО Казанский завод ''Электроприбор'' 2014ОАО Казанский завод «Электроприбор», который первоначально назывался «Авиаприбор», является первенцем отечественного авиационного приборостроения и был основан в Москве в 1917 году. Организатором и первым директором завода был известный российский ученый Фридман Александр Александрович. С момента основания и по сегодняшний день основное производство завода – авиационные приборы и системы.

Фото №38038. Корпуса ОАО Казанский завод ''Электроприбор'' 2014ОАО Казанский завод «Электроприбор», который первоначально назывался «Авиаприбор», является первенцем отечественного авиационного приборостроения и был основан в Москве в 1917 году. Организатором и первым директором завода был известный российский ученый Фридман Александр Александрович. С момента основания и по сегодняшний день основное производство завода – авиационные приборы и системы.

Фото №89725. Tatfrontu.ru Photo archive

Фото №89725. Tatfrontu.ru Photo archive Фото №38042. Tatfrontu.ru Photo archive

Фото №38042. Tatfrontu.ru Photo archiveНазвание предприятия в разные годы

1917 г. – Московский завод авиационных измерительных приборов (1 отделение)

1918 г. – 1 Государственный завод измерительных приборов и инструментов (Завод «Авиаприбор»)

1933 г. – Московский завод теплоизмерительных приборов (Завод «Тизприбор»)

1937 г. – Завод № 230

1967 г. – Казанский завод «Электроприбор»

1999 г. – ГУП Казанский завод «Электроприбор»

2004 г. – ОАО Казанский завод «Электроприбор»

Шацких Павел Александрович – генеральный директор завода с 2007 г. до н/вр.

Фридман Александр Александрович – первый директор завода.

Романов Николай Александрович – директор завода в 1940-1943 гг.

Ссылки по теме:

Воспоминания Серебряковой М.Н.

Директор музея истории завода Ю.А.Гарпинченко