В годы Великой Отечественной войны оккупация врагом западных территорий, на которых в довоенный период была сосредоточена почти вся оборонная продукция страны, привела к резкому возрастанию роли тыловых регионов. Для успешного ведения боевых действий с противником требовалось создать прочный экономический и культурный фундамент для разгрома фашизма внутри СССР.

С первых месяцев нападения Германии Татарстан вместе с другими республиками и областями Поволжья, Урала, Сибири превратился в один из важнейших военно-промышленных арсеналов советского государства по обеспечению фронта и армии боеприпасами, вооружением, снаряжением, продовольствием.

Перестройка экономики на военный лад включала в себя целый ряд мероприятий. Заводы и фабрики, еще вчера производившие гражданские изделия, переходили на выпуск военной продукции. Казанская фабрика кинопленки им. Куйбышева освоила выпуск новых видов авиационной пленки для фотосъемок с больших высот военных объектов противника. Завод «Серп и молот» в полтора раза увеличил производство металлорежущих станков. Заводы искусственной кожи, пишущих машин, автогаражного оборудования перешли на изготовление мин, снарядов, осветительных бомб. Поистине уникальную продукцию выпускал Казанский кетгутный завод, единственное предприятие, обеспечивавшее госпитали и больницы живительными нитями кетгута для зашивания ран, без которых немыслимо было выполнение сложнейших операций. Меховой комбинат наладил производство шапок-ушанок, рукавиц, унтов, шлемофонов для воинов. Комбинат «Спартак» поставлял армейскую обувь.

Существенной и весьма значимой частью организации военного производства в стране стала небывалая по срокам и масштабам эвакуация промышленных предприятий из прифронтовой зоны в глубокий тыл[1]. Только во второй половине 1941 г. на Восток было вывезено оборудование более 2,5 тыс. промышленных предприятий[2].

Наличие на территории ТАССР профильных заводов и фабрик способствовало тому, что многие аналогичные индустриальные предприятия из уязвимых в военном отношении областей уже летом-осенью 1941 г. были эвакуированы в республику. Среди них – крупнейшие в своих отраслях: Московский авиационный, Ленинградский авиационный, Ленинградский металлообрабатывающий, Московский часовой заводы, Киевский завод зубоврачебных боров, стеклозаводы из Ленинградской и Орловской областей, Московская кондитерская фабрика «Большевик», Выборгская табачная фабрика, Днепропетровская биофабрика, Кренгольмская мануфактура из г. Нарвы и мн. др. В общей сложности из 226 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 70 – были приняты и размещены в Татарстане[3].

Эвакуация кардинально изменила условия жизни и бытанаселения республики, которая приняла огромное количество беженцев и эвакуированных. Уже к середине августа 1941 г. в республику прибыло 163 тыс.[4], а к январю 1942 г. – 273 тыс. человек[5]. Прибытие эвакуированных в существенной степени повлияло на развитие демографической ситуациив Татарской АССР. Эвакуированные размещались не только в Казани, но и в Бугульме, Чистополе, Елабуге, Арске, Тетюшах, Менделеевске, Буинске, Новошешминске, Билярске и других населенных пунктах.

С началом Великой Отечественной войны вражеская оккупация центральных и западных районов вызвала перемещение огромных масс людей в более безопасные места на восток. Татарская АССР, будучи тыловым регионом страны, тоже приняла значительное количество эвакуированного населения.

Огромное количество эвакуированных необходимо было одеть, обуть, накормить, обеспечить жильем и работой. Наиболее насущным, определяющим вопросом являлось решение проблем с продовольствием. В условиях сокращения доли рыночных фондов основных продуктов питания и несбалансированности товарно-денежных отношений единственно возможным способом продовольственного обеспечения населения страны и республики стало введение нормированного снабжения граждан на основе карточной системы. В ТАССР постановление о продаже по карточкам хлеба, сахара и кондитерских изделий было принято 25 августа 1941 г. Согласно ему, карточки вводились для населения Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Мензелинска, Чистополя и ряда других городов.

Определяющим в жизни тыла страны являлся лозунг «Все для фронта, все для победы!». С целью решению кадрового вопроса в законодательном порядке была установлена семидневная рабочая неделя, отменены очередные и дополнительные отпуска с заменой их денежной компенсацией, введена всеобщая трудовая мобилизация. В промышленность массово вовлекались женщины, подростки, лица пожилого возраста. Многие из них первые навыки профессии получали непосредственно на рабочем месте. Значительное пополнение квалифицированных кадров обеспечивали выпускники ремесленных и железнодорожных училищ, школ ФЗО.

Все они работали с полной отдачей, зачастую на пределе возможностей. Ударный труд как реальный вклад в скорейшее достижение Победы над фашизмом являлся в военное время делом чести. Распространенными стали движения «двухсотников», «трехсотников», когда отдельные рабочие и целые бригады брали на себя обязательства выполнять норму по производству оружия и снаряжения на 200–300%. Число таких бригад за первые 5 месяцев войны выросло с 600 до 2400. Создавались «фронтовые молодежные бригады». К концу войны их в республике насчитывалось 1642. Повышению производительности труда способствовало движение рационализаторов. Умельцы меняли технологические процессы, оснащали станки дополнительными приспособлениями и тем самым значительно повышали производительность труда. Внедрение на авиационном заводе им. Горбунова более 3 тыс. рационализаторских предложений дало свыше 10 млн руб. экономии. На 25–30% повысило производительность труда применение поточного, конвейерного метода. В течение всей войны на всех предприятиях не прекращалось стахановское движение.

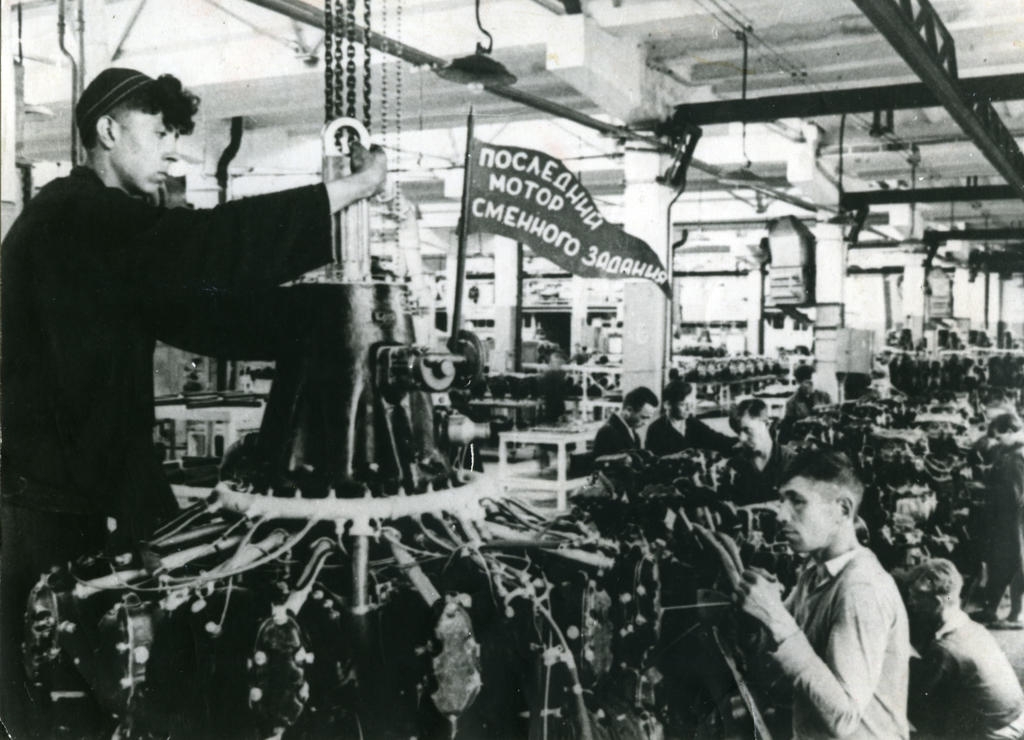

Фото №89526. Комсомольско-молодежная бригада моторного цеха авиазавода им. С.П. Горбунова. 1941-1945

Фото №89526. Комсомольско-молодежная бригада моторного цеха авиазавода им. С.П. Горбунова. 1941-1945Закономерным результатом величайшего напряжения рабочих стало создание в Татарстане мобильной военной экономики. Республика поставляла на фронт свыше 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения. На Казанском авиационном заводе № 22 им. С.П. Горбунова (единственном в стране, ныне – акционерное общество «Казанское авиапредприятие») выпускались стратегические бомбардировщики Пе-2, которые до 1943 г. были основной ударной мощью бомбардировочной авиации. Здесь же производились бомбардировщики Пе-8, опережавшие в то время лучшие образцы самолетов этого класса во всех воюющих армиях. Всего за годы войны было выпущено 79 бомбардировщиков Пе-8 и более 10 тыс. – самолетов Пе-2[6]. Создатель бомбардировщиков Пе-2, Пе-8 В.М. Петляков вплоть до своей трагической гибели в начале 1942 г. был главным конструктором авиазавода № 22.

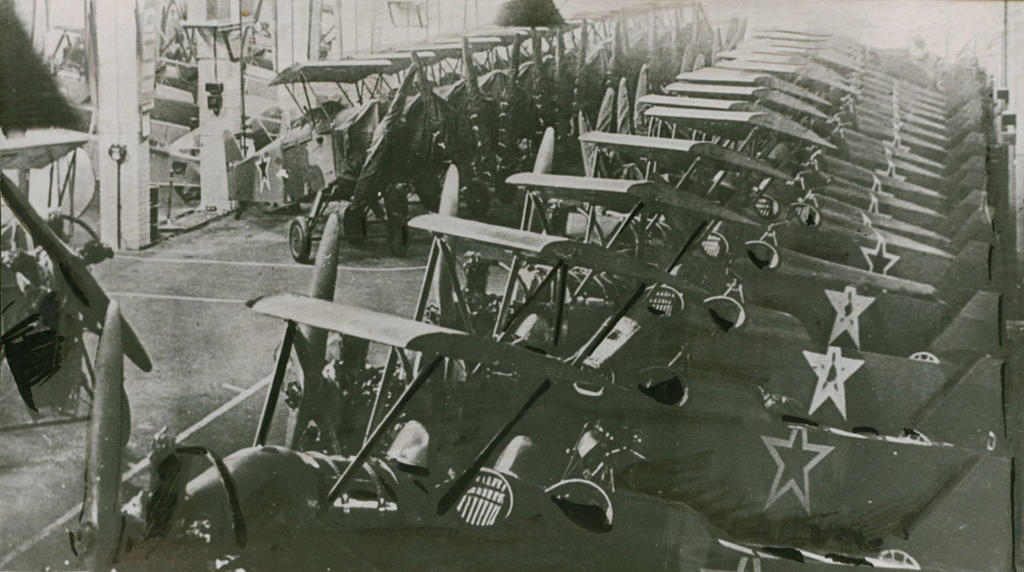

Фото №89531. Ночные бомбардировщики У-2 (ПО-2) в цехе сборки завода № 387 Казань. 1943

Фото №89531. Ночные бомбардировщики У-2 (ПО-2) в цехе сборки завода № 387 Казань. 1943 Ленинградский авиационный завод № 387 (ныне – акционерное общество «Казанский вертолетный завод») выпускал самолеты У-2 (с 1944 г. – По-2), которые на фронте применялись как ночные бомбардировщики, самолеты связи и санитарные машины. Всего за годы войны было произведено около 11 тыс. таких самолетов[7].

Мощное развитие в республике получило приборостроение. На заводе № 230 (ныне – Казанский завод «Электроприбор») был освоен выпуск авиационных моторов винтомоторной группы, газоанализаторов, гальванометров, электрических тахометров и т.п. Здесь же производились приборы для морских судов. А сами морские суда – бронетанкеры, торпедные катера, морские буксиры – строились на площадях зеленодольского завода № 340 им. М. Горького.

Эвакуированный в Чистополь 2-ой Московский часовой завод выпускал танковые часы, запалы для противотанковых гранат. Казанский завод «Серп и молот» изготавливал корпуса мин калибра 37 мм, 50 мм, 82 мм, взрыватели к минам. Казанский оптико-механический завод № 237 производил оптические приборы для Военно-воздушных сил, Военно-морского флота, артиллерии, танков. Около десятка предприятий Татарстана участвовали в создании различных компонентов для знаменитых «Катюш». Только Казанский пороховой завод отправил для них миллион зарядов. В 5 раз увеличилось производство кетгута на Казанском кетгутном заводе. В четыре раза возросло производство аэрофото- и рентгеновской пленок на фабрике кинопленки № 8 (ныне – акционерное общество «Тасма»). Здесь же в военный период было обеспечено хранение прибывшего из Московской области уникального Госфильмофонда СССР.

Много продукции давала легкая промышленность республики. Эта отрасль в военные годы выпускала около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования. Предприятия Татарстана каждый рабочий день одевали полк и обували дивизию. Одежды и обуви, изготовленной в республике, было достаточно, чтобы экипировать трехмиллионную армию.

В целом валовая продукция промышленности ТАССР за военные годы увеличилась в 2,2 раза, составив в 1945 г. 219% по сравнению с 1940 г.[8] Преимущественное развитие получила тяжелая промышленность, она составила более 2/3 всей индустриальной продукции республики. Новые промышленные центры появились не только в Казани и Зеленодольске, но и в гг. Елабуге, Чистополе, Мамадыше, Бугульме.

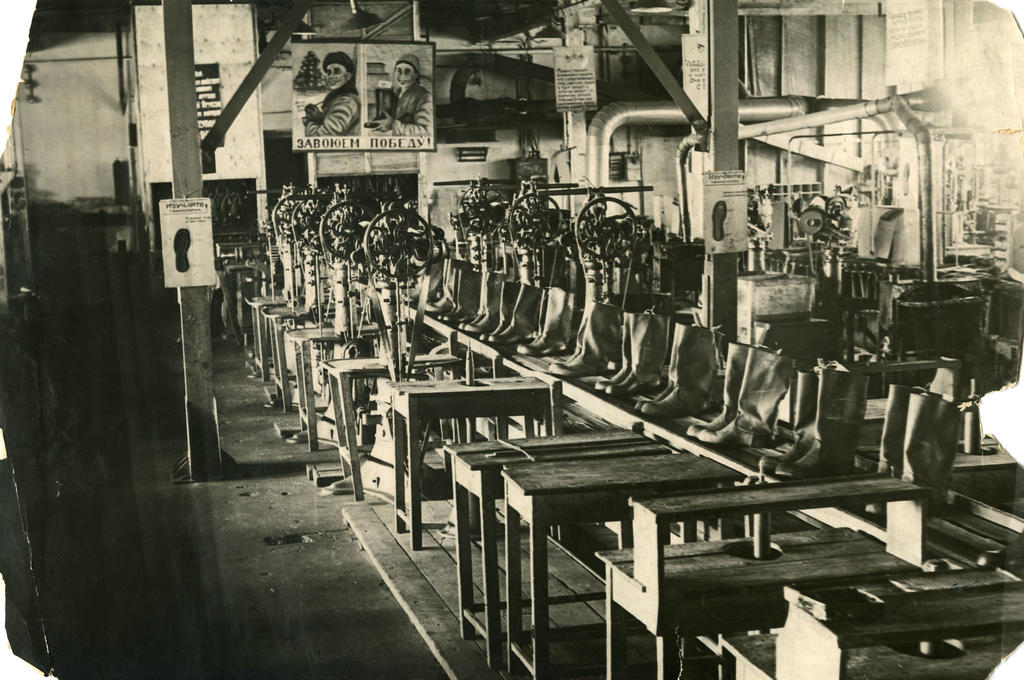

Фото №89536. Пошивочный цех № 2 комбината «Спартак». 1941-1945

Фото №89536. Пошивочный цех № 2 комбината «Спартак». 1941-1945За образцовое выполнение государственных заданий ряд крупных предприятий ТАССР был награжден орденами. В их числе: авиационный завод им. С.П. Горбунова, вертолетный, моторостроительный заводы, мехкомбинат, льнокомбинат, обувной комбинат «Спартак», фабрика кинопленки. Трудовые коллективы Казани 144 раза завоевывали переходящие Красные Знамена Государственного Комитета Обороны. Свыше 4200 гвардейцев тыла – ударников промышленности республики были удостоены правительственных наград – орденов и медалей Советского Союза.

Четко работали, несмотря на все сложности военного времени, железнодорожники и речники республики, обеспечивая перевозку грузов для фронта и тыла. Через Казань шли почти все транспортные потоки из Сибири, Урала, Средней Азии и Дальнего Востока.

Событием поистине стратегического значения в военный период стало обнаружение промышленной нефти в республике. В августе 1943 г. близ села Шугуры мастерами-бурильщиками Г.Х. Хамидуллиным и Я.М. Буянцевым была добыта первая партия нефти. Через год, летом 1944 г., забил еще более мощный фонтан на второй скважине[9]. Открытия военных лет, приведшие к началу добычи «черного золота» в регионе, на долгие годы вперед предопределили приоритетное развитие здесь нефтяной отрасли.

Крайне сложное положение сложилось в годы войны в сельском хозяйстве Татарстана. Все мужское население призывного возраста было мобилизовано в армию. Материально-техническая база аграрного производства республики с началом войны совершенно перестала пополняться. Не хватало тракторов, машин, остро стояла проблема горючего. В колхозах, совхозах, МТС ТАССР к концу 1941 г. оставалась всего одна автомашина из десяти, резко уменьшилось число лошадей – основной тягловой силы села. Проблема дефицита рабочей силы в сельском хозяйстве решалась за счет интенсификации труда и ужесточения дисциплины. Нагрузка работ на одного трудоспособного колхозника троекратно превышала трудовую нагрузку на крестьянина в Первую мировую войну. Обязательные планы сдачи сельхозпродуктов сводили до минимума оплату труда.

И все же крестьянство Татарстана выполнило стоявшие перед ним задачи продовольственного и сырьевого обеспечения страны и армии. Ценой величайших усилий колхозы и совхозы республики поставили государству 131 млн. пудов хлеба, 39 млн. пудов картофеля и овощей, 56 млн. пудов мяса, 200 млн. литров молока и другой необходимой в военное время продукции[10]. Чего это стоило, знают те, кто жил в то время на селе. В распутицу и летний зной, под осенними дождями труженики многострадальной деревни пахали, сеяли и убирали урожай, проводили бессонные ночи на фермах.

А, кроме того, выполняли обязательные трудовые повинности: валили лес, участвуя в дровозаготовках, расчищали снег на железнодорожных путях, строили оборонительные укрепления. Так, по решению Государственного Комитета Обороны осенью 1941 г. на территории Татарской, Чувашской и Марийской АССР, началось возведение Волжского оборонительного рубежа. Он должен был стать преградой на пути возможного выхода фашистских войск в тыл страны. На территории ТАССР т.н. «Казанский обвод» создавал своеобразное полукольцо вокруг Казани, проходя от села Покровское через станцию Урмары, районные центры Кайбицы и Апастово до города Куйбышева (ныне – Спасск). В его строительстве были задействованы все категории населения: колхозники, рабочие, служащие, студенты. День за днем десятки тысяч людей долбили окаменевшую землю, возводили противотанковые препятствия, скрытые огневые точки, землянки. Воля и мужество татарстанцев позволили закончить сооружение «Казанского обвода» за четыре месяца, с октября 1941 г. по февраль 1942 г. Протяженность его составила 331 километр[11].

Ярким проявлением патриотического подъема населения стало в годы Великой Отечественной войны всенародное движение в помощь фронту. Жители нашей республики приняли в нем активное участие. Общая сумма средств, внесенных за военные годы татарстанцами в фонд обороны, на вооружение Красной Армии, составила 262 млн. рублей[12]. На личные сбережения людей были построены танковые колонны «Красная Татария», «Колхозник Татарии», 102 самолета для авиадивизии «Совет Татарстаны» имени Верховного Совета ТАССР, бронекатера, бронепоезда и т.д.

Отдельные патриоты вносили весьма значительные суммы. По примеру саратовского колхозника Ф. Головатого, купившего на свои деньги три самолета-истребителя, по 100 тыс. руб. пожертвовали в фонд обороны член колхоза «Кзыл-Юлдуз» («Красная Звезда») Мензелинского района Х. Ахметов, пчеловод колхоза «Комбайн Альметьевского района Г. Габдрашитов, бригадир тракторного отряда Калининской МТС З. Баширов.

В феврале 1945 г. по инициативе кайбицких хлеборобов развернулся сбор средств в фонд Победы. За короткий срок в него поступили десятки миллионов рублей.

Огромные денежные средства были аккумулированы в результате реализации государственных военных займов и билетов денежно-вещевых лотерей. Сумма этих поступлений по Татарстану составила 1 млрд 576 млн руб.

Массовый характер осенью 1941 г. принял сбор теплых вещей для бойцов Красной Армии. За несколько месяцев на фронты войны из республики было отправлено 23 тыс. полушубков, 54 тыс. пар валенок, 59 тыс. телогреек и шаровар, 106 тыс. комплектов теплого белья на общую сумму 10 млн. руб.[13].

Широкое распространение приобрело донорское движение. За военный период доноры Татарстана сдали 42 тыс. литров крови, из которых 12 тыс. литров были отправлены непосредственно на фронт. Особенно отличились О.В. Курицына (домохозяйка), сдавшая 14,5 литров крови, М.С. Букова (1-я швейная фабрика) – 13 литров, М.И. Павличева (санитарка) – 12,5 литров, Е.А. Белозерова (артель «Искра») – 10 литров и др.[14] Бесперебойное снабжение фронта и тыловых госпиталей донорской кровью дало возможность спасти жизни многим сотням тысяч тяжелораненых бойцов и значительно сократить сроки их лечения. В развернутых на территории республики 70 госпиталях прошли курс лечения около 334 тыс. раненых и больных воинов, 207 тыс. из них были возвращены в строй[15].

Значительной активностью характеризовалась и работа врачей общегражданской практики в Татарстане. Несмотря на непростые условия, система здравоохранения республики доказала свою эффективность, обеспечив качественное лечение больных и не допустив развития эпидемий в массовых масштабах.

В годы войны заметно поднялся нравственно-религиозный уровень населения. Смягчение позиции советских руководителей по отношению к конфессиональным организациям привело к восстановлению молитвенных зданий, прекращению расправ над священнослужителями, ослаблению контроля над деятельностью церквей и мечетей. В свою очередь религиозные институты, усилившие свое влияние на массы, начали более целенаправленно проводить патриотическую работу, призывая активно оказывать материальную помощь фронту. К сентябрю 1944 г. в сберкассу ТАССР от прихожан поступило 1 млн. 273 тыс. 413 рублей. Кроме того, верующими республики было собрано около 4 фунтов золота в фонд обороны, 476 предметов в помощь Сталинграду и на подарки бойцам и командирам Красной Армии[16].

Особая страница военных лет – деятельность научной и творческой интеллигенции по формированию духовного потенциала Победы. В Татарстане поставленные перед наукой новые задачи решались в тесном взаимодействии местных ученых с лучшими научными кадрами страны, представлявшими Академию наук СССР. Решение о переводе академических учреждений было принято 16 июля 1941 г. За короткий срок в Казань были переведены ведущие институты системы Академии наук СССР: органической химии, неорганической химии, коллоидной химии, физических проблем, горючих ископаемых, физический, радиевый, энергетический институты и др.

Всего в городе было размещено 33 научных учреждения и 1884 научных сотрудника, в том числе 39 академиков и 44 члена-корреспондента АН СССР[17]. Среди ученых – получившие мировое признание А.Е. Порай-Кошиц, Б.Д. Греков, Е.В. Тарле, Г.М. Кржижановский, С.И. Вавилов, А.Ф. Иоффе, А.Н. Несмеянов, С.М. Обнорский, П.Л. Капица, М.В. Келдыш, Н.Д. Зелинский и др. С августа 1941 г. вплоть до его перевода в Свердловск в мае 1942 г. в Казани размещался также Президиум Академии наук СССР.

Круг исследований эвакуированных научных сотрудников был весьма широк. В период пребывания в Татарстане ими были разработаны улучшенные сплавы для моторостроения (Е.А. Чудаков, А.К. Дьячков), предложены эффективные методики расчета аэродинамики самолетов и баллистики орудий (Л.И. Русинов, Л.М. Шестопалов), подготовлена аппаратура для дистанционного подрыва мин (Н.Н. Андреев), утвержден состав брони знаменитых танков Т-34 (А.М. Бочвар, Н.Т. Гудцов), продолжены опыты по исследованию цепных ядерных реакций на быстрых нейтронах, положивших начало созданию отечественной атомной промышленности (И.В. Курчатов) и т.д.

Огромную работу по совершенствованию военной техники выполнили в Татарстане известные российские конструкторы А.Н. Туполев, С.П. Королев, С.А. Чаплыгин, В.М. Петляков, В.П. Глушко и др. В период тотальных репрессий 1930-х гг. многие из них были арестованы по обвинению в создании германских шпионских и диверсионных групп. Однако, несмотря на расстрельные обвинения, практически всем ученым была сохранена жизнь и вскоре предоставлена возможность продолжения работы в условиях специальных конструкторских бюро в Москве и других городах, имевших крупные авиационные заводы. Именно таким образом многие из них попали в Казань и трудились здесь в качестве «спецконтингента» казанских тюрем в так называемых «шарашках» на площадях местных авиационных заводов[18].

Это благодаря их усилиям в годы войны в серийное производство был запущен пикирующий бомбардировщик Пе-2 (В.М. Петляков); создан пульсирующий ускоритель «УС» (Б.С. Стечкин, Г.Н. Лист), усовершенствованы новые типы дизельных двигателей для тяжелых самолетов (А.Д. Чаромский). Но главным достижением авиаконструкторов в Татарстане стала разработка и применение на самолетах Пе-2 реактивного двигателя, созданного в результате совместного труда В.П. Глушко и С.П. Королева.

Интенсивно в военный период работали и казанские ученые. Их деятельность в значительной степени была направлена на решение местных производственных задач: более целесообразное использование природных ресурсов края, получение новых материалов и продуктов, необходимых фронту и тылу и т.д. Так, исследования известного химика, профессора Б.А. Арбузова позволили улучшить качество и морозостойкость каучука, что имело огромное значение для обеспечения бесперебойной работы военного транспорта в зимнее время. Профессора Г.Х. Камай и М.И. Беляева занимались совершенствованием технологии получения новых видов крайне нужного в военной медицине шовного хирургического материала – кетгута. Академик А.Е. Арбузов, разрабатывая проблемы фосфороорганических соединений, получал вещества, игравшие важную роль в производстве оптических приборов для орудийных систем, а также в создании новых видов лекарств.

Выдающимся событием в мировой науке стало обнаружение казанским физиком Е.К. Завойским в мае 1944 г. явления электронного парамагнитного резонанса. За открытие, имевшее мировое значение, ученый был избран действительным членом АН СССР, ему была присуждена Ленинская премия. В физике электронный парамагнитный резонанс, став мощным методом научных исследований, положил начало новому направлению – магнитной радиоспектроскопии.

Важное народнохозяйственное значение имели научные изыскания геологов республики. Горячим поборником интенсивного освоения минерально-сырьевой базы Татарстана был профессор Л.М. Миропольский. Он первым предпринял попытку выявить возможность производства новых строительных материалов. В частности, с его подачи началось более широкое применение гипса как в строительстве, так и в сельском хозяйстве для производства минеральных удобрений. Доцент Е.И. Тихвинская, первая из женщин республики защитившая докторскую диссертацию в военные годы, занималась изучением проблем нефтеносности недр нашего края.

Эффективные методы лечения раненых были предложены профессорами В.А. Гусыниным, Ф.Г. Мухамедьяровым, А.Г. Терегуловым. Настоящим открытием в медицине стал разработанный выдающимся казанским хирургом А.В. Вишневским метод местного обезболивания и новокаинового блока.

Многие производственные задачи в Татарстане решались благодаря коллективной работе ученых казанских и эвакуированных учреждений. Новой формой организации такого сотрудничества в военный период стали региональные комиссии, позволявшие комплексно и глубоко решать любые проблемы. В июне 1942 г. по примеру других регионов в Казани была образована Комиссия по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья на нужды обороны. Возглавил Комиссию вице-президент АН СССР Е.А. Чудаков.

Совместные исследования казанцев с академическими учеными способствовали росту научных сил республики. После реэвакуации большинства институтов и лабораторий АН СССР в 1943 г. многие проекты были переданы на самостоятельную разработку казанским ученым. Признанием вклада научной общественности Татарстана в дело защиты Родины стало решение советского правительства от 13 апреля 1945 г. о создании в республике Казанского филиала Академии наук СССР.

Коренной перестройке подверглась в военный период работа образовательных учрежденийреспублики. В школах в связи с нехваткой помещений дети учились в основном в три смены, не было в достаточном количестве школьных принадлежностей: учебников, тетрадей, карандашей. Насущной проблемой являлась заготовка топлива. Сложное положение сложилось с педагогическими кадрами. Тем не менее все усилия педагогов были направлены на выполнение закона о всеобуче. Школьникам по мере возможности оказывалась социальная помощь. Ученики старших классов своими силами ремонтировали школьное оборудование, выезжали на дровозаготовки и т.п.

Изменения коснулись и учебных программ. В них основной акцент был сделан на усиление патриотической составляющей в деятельности школы. Для стимулирования учащихся были введены экзамены на аттестат зрелости, учреждены золотая и серебряная медали за успехи в учебе. Несмотря на военное время, в Татарстане удалось сохранить систему общеобразовательного образования. Количество школ в республике не только не уменьшилось, но даже возросло – с 3510 в 1940/1941 учебном году до 3718 школ в 1944/1945 учебном году (1901 из них были татарские), хотя контингент учащихся при этом несколько сократился – с 445,8 тыс. школьников до 409 тыс. соответственно[19].

В высших учебных заведениях заметно выраженной стала ориентированность обучения на практические нужды, особенно при подготовке будущих врачей, химиков, геологов. Всего в военный период в Татарской АССР насчитывалось 13 вузов, в которых обучалось 21,1 тыс. студентов. К концу войны по объективным обстоятельствам контингент учащихся уменьшился до 11,2 тыс. человек, но число подготовленных высококвалифицированных кадров было все же значительным[20]. За 1941–1945 гг. высшая школа республики выпустила около шести тысяч специалистов в разных областях знаний: математиков, физиков, синоптиков, химиков, биологов, врачей и др.[21] Появились также новые институты, новые факультеты: в 1944 г. в составе историко-филологического факультета КГУ было открыто специальное отделение татарского языка и литературы, в 1945 г. – основана Казанская консерватория, восстановлен Казанский институт инженеров гражданского строительства.

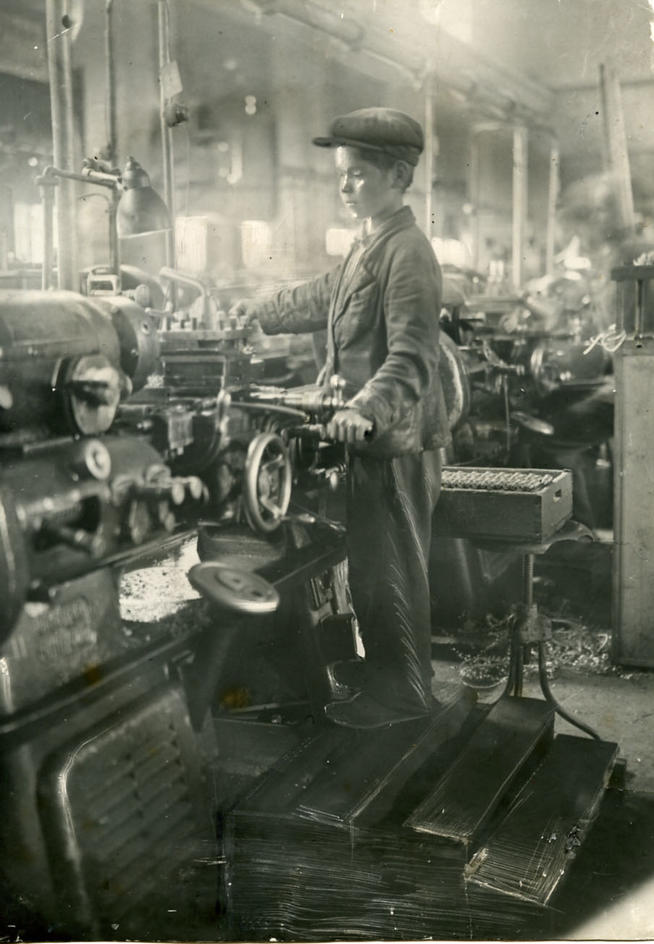

Фото №89521. Ваня Чередилин – 12-летний подросток, за 6 месяцев овладевший специальностью токаря. 1942

Фото №89521. Ваня Чередилин – 12-летний подросток, за 6 месяцев овладевший специальностью токаря. 1942 Особой заботы требовали к себе в годы Великой Отечественной войны дети. Суровые военные реалии, связанные с такими явлениями, как мобилизация, эвакуация, резкое снижение уровня благосостояния граждан, коренным образом отразились на положении подрастающего поколения. «Дети войны», лишившись привычной семейной атмосферы тепла, заботы и уюта, поддержки родных и близких, нуждались в специальной социально-педагогической и психологической помощи взрослых. Оказание ее детям и подросткам являлось делом государственной важности, особенно в тыловых регионах, куда направлялись эвакуированные. Из скудных ресурсов для маленьких граждан выделялись продукты питания, открывались детские столовые, выдавались предметы одежды и обуви. Согласно распоряжению СНК ТАССР от 19 августа 1941 г. для обеспечения питанием только эвакуированных детей из прифронтовой полосы было отпущено 510 тонн муки, 50 тонн кондитерских изделий, 33 тонны сливочного масла, 26 тонн колбасных изделий, 21 тонну мяса. В Татарстане была развернута широкая сеть детских домов, детсадов и интернатов, прибывших из временно захваченных врагом территорий, а также из городов, которым угрожали воздушные налеты.

В политической мобилизации на отпор фашизму важное значение имела деятельность учреждений культуры и науки, работников творческих профессий.

В годы войны изменился характер деятельности музеев. Перед ними встала задача принять самое активное участие в массовой политико-воспитательной работе, направить все её формы на воспитание советского патриотизма. Обращение к героическому прошлому Родины должно было способствовать сплочению соотечествеников для решения всенародной задачи: всё — для фронта, всё — для победы. Одним из первых развернул активную пропагандистскую и выставочную деятельность Центральный музей ТАССР.

Для национальной интеллигенции приоритетными являлись темы героизма советских людей на фронтах войны и их самоотверженный труд в тылу. Многие татарские писатели с оружием в руках отстаивали независимость Родины. 25 человек из 53 членов Союза писателей Татарстана уже в первый военный год ушли на фронт. Не все они смогли вернуться. Свои жизни за свободу Отечества отдали 30 писателей республики: М. Аблеев, А. Аитов, А. Алиш, М. Ахметгалиев, К. Басыров, Н. Баян, М. Вадут, Ш. Гарай, М. Гаязов, Р. Ильяс, Х. Кавеев, А. Камал, Ф. Карим, А. Кутуй, В. Мифтахов, Х. Муджай и др.

Большая группа татарских писателей – около 15 человек – в 1942-1943 гг. были командированы в редакции татарских фронтовых газет.

Плодотворно работали оставшиеся в тылу писатели. Они занимались литературным творчеством, устраивали художественные вечера, выступали в печати, по радио, участвовали в общественно-полезных мероприятиях. Всего за годы войны Татарское книжное издательство выпустило 220 книг писателей и поэтов республики общим тиражом свыше 1,5 млн. экземпляров.

В татарской прозе военных лет преобладали малые формы: очерки, рассказы. Наибольшей известностью среди населения пользовались рассказы «Артиллерист Сулейман» К. Наджми; «Сержант Хайруллин» Г. Баширова; «Ночная встреча» Г. Насретдинова; «В зимнюю ночь», «Их было трое» И. Гази; «Единство», «Сильнее смерти», «Солдат Хайбулла» А. Абсалямова; «В буранную ночь» А. Шамова; «Марат» Ш. Камала. Из более крупных литературных творений следует назвать повести «Записки разведчика», «В весеннюю ночь» Ф. Карима; «Приключения Рустема» А. Кутуя. Поэтический жанр был представлен более 20 поэмами и сотнями стихотворений, среди которых «Сын Волги», «Снайпер», «Жена партизана» Ф. Карима; «Артиллерист Вагап» Ш. Мударриса; «Фронтовик», «Перед атакой» С. Хакима; «Хаят апа», «Фарида» К. Наджми; «Русская девушка» Н. Арсланова; «Песнь о храбром танкисте Петре Новикове» А. Исхака и др.

Успешно работали над новыми произведениями и писатели русской секции Союза писателей Татарстана – М. Елизарова, Б. Зернит, И. Субботин, Е. Верейская.

Вместе с отрядами местной творческой интеллигенции задачи политического характера выполняли эвакуированные в республику русские и зарубежные писатели, которые обосновались в основном в городах Казани и Чистополе. В военные годы в республике жили и работали А.А. Фадеев, М.И. Алигер, В.М. Бахметьев, М.В. Исаковский, К.А. Тренев, Л.М. Леонов, К.А. Федин. Здесь же на временное место жительства были устроены известные писатели-антифашисты Жан Ришар Блок из Франции, Джиованни Джерманетто из Италии, Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Клара Блюм из Германии, Сесар Арконада из Испании, Леон Пастернак из Польши. Все они впоследствии с большой теплотой вспоминали о Татарстане, а сюжеты, связанные с их жизнью в республике, вошли в произведения военных лет, навсегда оставшись в летописи советской и мировой литературы.

Однако в годы Великой Отечественной войны в культурной жизни республики имелись не только обретения, но и явные потери. Связаны они, были, главным образом, с изменениями вектора идеологической направленности в советском государстве. В начальный период войны растерянность от фронтовых неудач и поражений заставила сталинское руководство пойти на целый ряд уступок политического характера. В том числе для поднятия патриотического духа разных народов было предложено использовать национальный фактор. Татарская интеллигенция, воспользовавшись предоставленным ей правом, обратилась к давно закрытым, но бережно сохраненным в памяти поколений сюжетам и образам героического прошлого, «вспомнила» о времени существования могущественных средневековых татарских государств, возродила образы народных героев. Известные писатели: Н. Исанбет, Ф. Хусни, Ш. Маннур, С. Хаким начали, наконец, творить свои литературные произведения без привычной оглядки на охранительные органы.

Но указанные идеологические послабления оказались весьма непродолжительны. Как только впереди забрезжила Победа, власти снова взялись за «наведение порядка». В 1944 г. целые народы (калмыки, чеченцы, крымские татары, ингуши, балкарцы и др.) подверглись политическим выселениям с мест проживания. Основанием для депортации послужили обвинения их якобы в массовом предательстве. В отношении же татарского народа, который выселить представлялось довольно проблематичным (татары относятся к дисперсно-расселенным нациям), явственно проявилась жесткая линия, направленная на его духовное порабощение и уничтожение этнической истории. Она нашла свое выражение в принятом 9 августа 1944 г. постановлении ЦК ВКП(б) «О состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской партийной организации». В нем первые лица республики подверглись остракизму за «преувеличенное внимание» к национальному фактору[22]. Постановление на долгие годы вперед определило установки в области национальной политики, оказав негативное влияние на все последующее развитие татарской культуры.

Заметный вклад в общую победу внесли работники изобразительного искусства. С первых дней войны художники приступили к организованному выпуску политических и военных плакатов.В них показывался героизм воинов, трудовые подвиги тружеников тыла, разоблачались мифы фашистской идеологии. В Татгосиздате выполнялись плакаты по рисункам казанских мастеров Б.М. Альменова, А.М. Родионова, Н.М. Сокольского, Р.Ф. Сайфуллина, Э.Б. Гельмса.

Кроме типографского плаката, в Казани вручную, в технике трафарета, было изготовлено около 170 номеров «Окон сатиры». Инициаторами их выпуска стали художники И.Е. Бобровицкий, Н.М. Сокольский и поэт Бруно Зернит. «Окна сатиры» выходили по 4 номера ежемесячно, тиражом до 300 экземпляров. Эти плакаты являлись самыми оперативными и общедоступными. Они устанавливались во всех многолюдных местах города и отражали последние события внутренней и международной жизни.

Продолжалось и оттачивание мастерства республиканских художников через создание новых полотен. Большинство из них были написаны на военно-патриотические темы. Кисти В.К. Тимофеева принадлежали полотна «Слушают сводку Совинформбюро», «В рабство»; Д.Г. Булата – «Подразделение Героя Советского Союза т. Батыршина в штыковой атаке»; Г.А. Рахманкуловой – «Портрет Саразеевой, матери фронтовиков»; К.Е. Максимова – «Заготовка торфа», «Помогают взрослым», «Эвакуированные в колхозе»; И.А. Новоселова – «Оборона Казани»; Г.П. Каткова – «Всевобуч в Казани». В станковой скульптуре работал известный татарский мастер С.С. Ахун, выполнивший две значительные скульптурные композиции «Ләгънәт!» («Проклятье!») и «Җиңү» («Победа»). Баки Урманче в годы войны проживал в г. Алма-Ате; часть его творчества тоже посвящена военной тематике, в частности им были написаны такие сюжетные полотна, как «Возвращайтесь с Победой», «Портрет снайпера Афанасьева».

Важно отметить, что, несмотря на отдельные попытки национальных художников не потерять своего лица и продолжить заложенные в предвоенные годы традиции, татарское изобразительное искусство пострадало в военный период весьма ощутимо. Из 46 членов Союза художников Татарстана 22 человека воевали на фронтах, 14 из них погибли. Не вернулись с поля боя Н.К. Валиуллин, П.М. Байбарышев, Л.Н. Александров, А.Г. Силантьев, Ю.С. Зиновьев, В.И. Гурьев, Г.Я. Мусин и др. Для тех же, кому посчастливилось остаться в живых, военная тема надолго стала определяющей в творчестве. Среди них – Х.А. Якупов, М.У. Усманов, Л.А. Фаттахов, В.И. Куделькин.

В едином строю со всем народом приближали окончание войны композиторы. Они создавали произведения в основном на оборонные темы. Из 108 произведений, написанных в этот период, 72 являлись военно-патриотическими. Как и во всех видах искусства, в начальный период войны в творчестве музыкантов преобладали малые формы: массовые песни, марши. Наиболее часто звучали песни «За Родину!», «На войну, товарищи» на музыку М. Музафарова; «Кровь за кровь!» Дж. Файзи; марш «Родина» для симфонического оркестра и Суворовский марш для духового оркестра С. Сайдашева; походный марш Дж. Файзи; «Ополченческий марш» В. Виноградова.

Вместе с тем деятельность композиторов Татарстана отличало разнообразие жанров, обращение к крупным музыкальным формам. В этот период были написаны оперы Н. Жиганова «Ильдар», «Туляк»; М. Музафарова – «Зульхабира»; М. Юдина – «Фарида»; балеты Н. Жиганова «Фатых», «Зюгра». Дальнейшее развитие получила симфоническая музыка, она была представлена произведениями М. Музафарова, Н. Жиганова, З. Хабибуллина. Кроме того, татарская музыка ознаменовалась появлением нового жанра – музыкальной комедии. Композитор Дж. Файзи создал два произведения: «Башмачки» по либретто Тази Гиззата и «Чайки» по либретто А. Файзи.

Многие композиторы сражались в рядах действующей армии. С оружием в руках боролись против фашистов Х. Абдульменов, Х. Валиуллин, М. Латыпов, И. Шамсутдинов. Были и безвозвратные потери. Молодой, талантливый композитор, автор первого татарского балета «Шурале» Фарид Яруллин героически погиб осенью 1943 г. при выполнении боевого задания.

Насыщенную жизнь вели театры Татарстана. С началом войны в их репертуаре появились новые патриотические произведения: «Парень из нашего города» К. Симонова о борьбе в республиканской Испании, «Фельдмаршал Кутузов» В. Соловьева о событиях Отечественной войны 1812 г. С созданием пьес на тему Великой Отечественной зрителям были показаны «Фронт» А. Корнейчука, «Марьям» Н. Исанбета, «Минникамал» М. Амира. Большое место в деятельности артистов и исполнителей занимала концертная деятельность, которая проходила в колхозах, в госпиталях, на передовой. В общей сложности в республике было сформировано 18 творческих бригад, которые на 11 фронтах дали более 2000 концертов и показали почти 70 спектаклей[23]. Большой любовью зрителей пользовались Х. Абжалилов, Г. Болгарская, М. Булатова, Ф. Ильская, Г. Кайбицкая, М. Рахманкулова, Ф. Туишев и др.

Таким образом, жители Татарстана с честью вынесли испытания военного лихолетья и внесли достойный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. Сложнейшие задачи, стоявшие перед тружениками тыла, были выполнены благодаря их величайшему самопожертвованию. Не думая о наградах и почестях, они ковали оружие Победы в заводских цехах и научных лабораториях; на полях колхозов и совхозов; создавали литературные и художественные произведения, направленные на поддержание и укрепление силы и духа народа.

А.Ш. Кабирова, А.А. Иванов

[1] Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2. – М., 1957. – С. 707-712.

[2] Великая Отечественная война. Энциклопедия. – М., 1985. – С. 802.

[3]Гильманов З.И. Татарская АССР в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). – Казань, 1977. – С. 70.

[4] НА РТ (Национальный архив Республики Татарстан). Ф. Р-128. Оп. 1. Д. 3635. Л. 26.

[5] НА РТ. Ф. Р-1296. Оп. 18. Д. 508. Л. 183.

[6] Татарстан – один из арсеналов Победы: сб. док. и мат. – Казань, 2004. – С. 4.

[7] Там же. – С. 6.

[8] Народное хозяйство РСФСР: Стат. сб. – М., 1957. – С. 109-110; Народное хозяйство Татарской АССР к 50-летию со дня образования: Стат. сб. – Казань, 1970. – С. 28; 50 лет Татарской АССР: Стат. сб. – Казань, 1967. – С. 18.

[9] Кызыл Татарстан. – 1944. – 18 июня.

[10]Шарафеев С.М. Татария в новой пятилетке. – Казань, 1947. – С. 9-10.

[11]Тагиров И.Р. Очерки истории Татарстана и татарского народа (ХХ век). – Казань, 1999. – С. 328-329.

[12] Советская Татария. – 1970. – 6 мая.

[13] Красная Татария. – 1944. – 1 февраля.

[14]Кабирова А.Ш. Женщины Татарстана на фронте и в тылу. – Казань, 1995. – С. 125.

[15] Очерки истории партийной организации Татарии. – Казань, 1973. – С. 475.

[16] НА РТ. Ф. Р-873. Оп. 1. Д. 2. Л. 26.

[17] Татарстан в годы Великой Отечественной войны. – Казань, 2000. – С. 159.

[18]Султанбеков Б.Ф., Малышева С.Ю. Трагические судьбы. – Казань, 1996. - С. 252-253.

[19] 25 лет Татарской АССР. 1920-1945. – Казань, 1945. – С. 82.

[20] Татария за 50 лет: Стат. сб. – Казань, 1967. – С. 97.

[21] 25 лет Татарской АССР. 1920-1945. – Казань, 1945. – С. 54.

[22] КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 9-е. Т. 7 (1938–1945). – М., 1985. – С. 513–520.

[23]Иванов А.А. Татарстан в годы Великой Отечественной войны // Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: История и современные оценки. Материалы научно-практической конференции 10 декабря 2009. – Казань, 2010. – С. 57.